*このサイトのリンクには広告が含まれています。

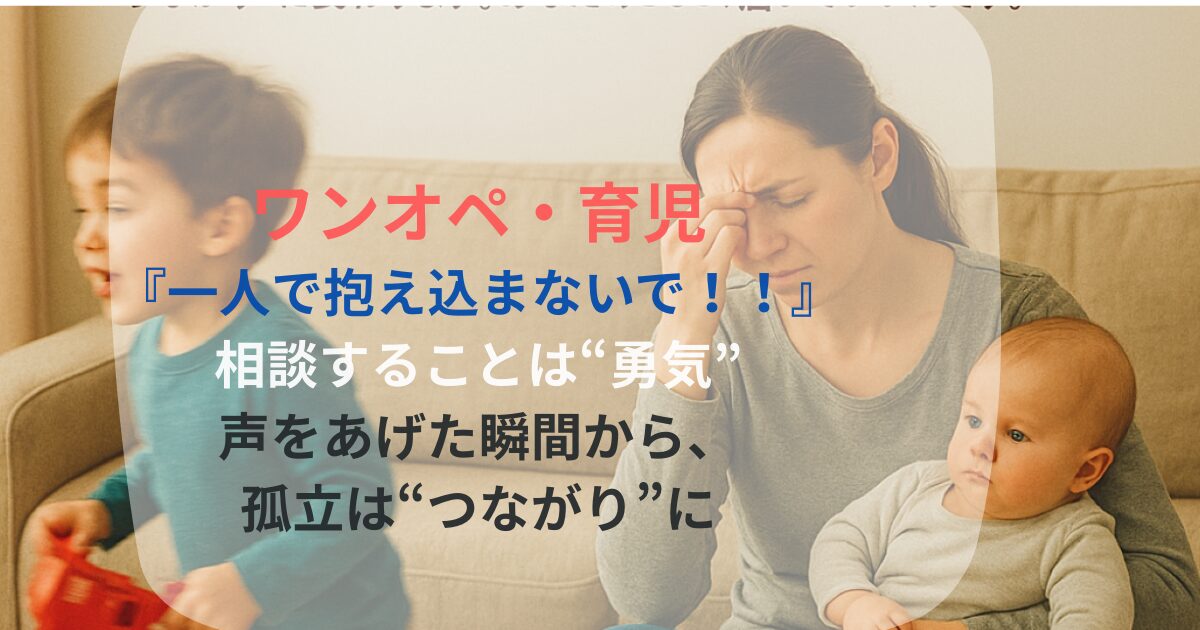

孤育てとは?誰にも相談できない育児の現実

今日の社会は、核家族化が進み、近隣住人とのつながりも希薄になっていることで、育児の悩みや苦しみを一人で抱えたまま過ごすママ(またはパパ)たちの孤立が問題化しています。

このように夫婦のどちらか一方が育児の大半を担う「ワンオペ」を暗黙し続け、一向に思い切った改革・改善の兆しが見られない社会の在り方が、育児中の孤立を深める一因にもなっています。

共働きでも、ワンオペ育児の深刻な常態化

なぜ「ワンオペ前提」が生まれるのか?

保育園の送り迎え、急な発熱によるお迎え、習い事の送迎、宿題や給食の準備——どれも日々の生活の中で起こることですが、それらを一人で抱えることが“普通”になっている現実があります。

これは、「育児=母親がメインで担うべきもの」という根強い価値観が、未だ多くの職場や地域、制度の中に残っているためです。

- 朝8時〜夜6時までの保育園スケジュールは、片働き家庭を前提に設計されていないでしょうか?

- 会社の会議や残業が当然のように夕方以降に設定されていないでしょうか?

共働きでも、どちらかが“フルで仕事”をし、もう一方が“仕事と育児を両立”させる構図になっていれば、それは実質的なワンオペ状態。

そしてこの構図が続くと、疲労やストレスは確実に蓄積していきます。

「夫婦で話し合えばいいのでは?」

たしかに、話し合いで家事や育児のバランスを取れれば理想的です。

しかし現実には、夫婦どちらかが「仕事の融通が利きにくい」「キャリア・責任感から休めない」といった理由で、選択肢が“実質的に一択”となっている家庭が多いのです。

さらに、家庭のことを「話し合う時間が取れない」「話しても理解されない」と感じている方もいます。

結果として、話し合う余裕すら失われ、負担が一方に偏る——これが「現代型ワンオペ」の本質です。

共働きでも「自分だけが全部やっている」状態

例えば、「夫も一応“育児参加”しているけれど、結局“私が声をかけなければ動かない”。

“やってくれてる”というより“やらせてる感覚”で、正直、気疲れのほうが大きい。」

これは多くのワンオペママたちが抱えるリアルな声です。

物理的な負担だけでなく、「自分が管理・指示しなければならない」という精神的なワンオペ状態も、心もすり減らす原因になります。

あなたは、よくやっています!!

家族のために精一杯、頑張っています

SNSで“つながっている”のに孤独を感じる理由

そのようなとき、心の拠りどころとして、一時は『SNS』にすがる思いになりますが、SNSの「つながり」は、“孤独の解消”にはならないことがあります。

なぜSNSでは孤独感が消えないのか?

InstagramやX(旧Twitter)には、同じような年齢の子どもを持つママの投稿があふれています。

一見「共感できそう」と思えるその投稿も、次第にこう感じてしまうことはないでしょうか?

- 「みんなうまくやってるのに、私だけがダメ」

- 「誰も私の本当のしんどさをわかってくれない」

これは、SNSが“ポジティブな側面だけ”を切り取る構造になっているからです。

育児のリアルな苦しさや悩みは、「見せない・見せられない」空気があるため、見れば見るほど自分だけが置いていかれているような感覚に陥ります。

「ただ、SNSで救われたこともある」

たしかに、匿名のSNSでは「悩みを打ち明けて共感してもらえる」と感じる瞬間もあります。

しかし、SNSでは基本的に“浅く広く”の関係が主流。

**本当に深刻な悩みを話せる場か?**という点では、十分とは言えません。

むしろ「いいねがつかない」「誰からも返信がない」など、余計に孤独を感じる瞬間が増えることもあります。

匿名アカウントの裏にある“泣きながらの投稿”

例えば、「育児がつらくて泣きながらスマホを握りしめ、匿名で『もう限界』とつぶやいた。でも、朝になっても反応がなかったとき、『私は誰にも必要とされてない』と絶望した」

これは実際に、孤育てに悩む方から寄せられた声です。

SNSのつながりでは、本当の“心のよりどころ”にはなりづらい。

だからこそ、“リアルに話せる場”“否定されずに聴いてもらえる窓口”が必要なのです。

「育児で孤立」誰にも相談できない

「育児で孤立」状態が続くと、何が起きるか

育児において「誰にも相談できない」「誰にも頼れない」と感じている方へ。

その孤立感は、単なる気分の問題ではありません。

長く続けば、心身ともに深刻なダメージを与える危険があることを知ってください。

心身の疲労/メンタルの不調

相談相手がいないと、疲労は限界に

人間関係が希薄な中で子育てを続けるということは、フルマラソンを毎日誰にも見られず走り続けるようなもの。

疲れても、苦しくても、立ち止まってもいいのかも分からないまま、走り続けなければならない感覚です。

気持ちの共有で、しんどさ軽減

育児のストレスがすべて「手助けしてもらうこと」でしか解消できないと思われがちですが、実は**「ただ聞いてもらう」「受け止めてもらう」だけでも、脳と心に与える効果は大きい**と心理学でも明らかにされています。

しかし、孤立しているとこの「聞いてくれる誰か」がいない。

だからこそ、蓄積された不満や疲労が“発散されないまま”積み重なり、心身の限界を迎えてしまうのです。

「弱音を吐けない…」あなたへ

「他のママたちはもっと頑張ってる」「甘えてはいけない」

そう思って、つい自分を責めていませんか?

でも、それは**あなたの本心ではなく、社会が押しつけた“理想の母親像”**かもしれません。

SNSやテレビで見る“頑張ってるママ像”に惑わされないでください。

一人で抱えすぎて倒れてしまう前に、「助けて」と言っていいのです。

「眠れない・食べられない」が続くと…

たとえば

「子どもが寝た後、泣きながら洗い物をして、朝方まで眠れなかった」

「疲れすぎて何も食べる気にならず、おにぎりひとつで1日過ごした」

これは、孤立育児に悩むママたちから寄せられたリアルな声です。

この状態が続けば、うつ症状や適応障害など、メンタルヘルスの不調に繋がるリスクが高まります。

体のSOSは、心の限界のサインかもしれません。

「子どもに当たってしまった…」と自己嫌悪に

子どもにイライラをぶつけてしまう

「もういい加減にしてよ!」

「なんで何度言っても分からないの!」

こんな言葉を子どもにぶつけてしまって、自己嫌悪に陥っている方も多いでしょう。

ですが、それはあなたが悪いのではなく、“孤独な育児環境”がそうさせている可能性が高いのです。

感情が溢れる背景には、孤立と疲労がある

人は疲れがピークに達すると、理性よりも感情が先に出るようになります。

たとえば、何日も寝不足のまま、買い物も料理も洗濯もして、子どもの機嫌もとり続けて…

それでも「イライラしちゃダメ」と思ってしまうのは、完璧主義が育児に混ざってしまっている状態。

感情を抑える力は、“余力”があってこそ。

その余力が完全にゼロになったとき、思わず大声を出したり、強く注意してしまったりするのは自然な流れです。

「それでは、子どもがかわいそう…」

もちろん、子どもに怒鳴ってしまったあとは、強い罪悪感が襲ってくるかもしれません。

でも、**ここで自分を責めることより大切なのは、「次にどうするか」**です。

・感情が爆発しそうになったら、

まず深呼吸を3回

・思わず怒ってしまったら、あとで

「ごめんね」と伝える

・愚痴を言える人がいないなら、

公的な相談窓口や支援チャットに頼る

そうやって、自分をケアしながら親として回復していく姿こそが、子どもにとっても大切な学びになります。

勇気を出して相談し、心を軽くしよう

あるワンオペ育児中のママは、「怒鳴ってしまった自分が母親失格だ」と思い詰め、区の子育て相談窓口に電話しました。

相談員の方に「それはとても自然な反応ですよ」と言われた瞬間、号泣したそうです。

そしてその後、地域の子育てサロンに足を運ぶようになり、育児が“誰かと一緒にできるもの”へと変化していったと語ってくれました。

「一人じゃない」ことを、あなたに届けたい

「誰にも相談できない」と感じてしまうのは、それだけ責任感が強く、真剣に子どもと向き合っている証拠です。

でも、相談することは“弱さ”ではなく、“強さ”の一つ。

あなたのような方が一歩を踏み出せば、子どもにとっても安心できる未来が近づくのです。

今後の記事では、

- 匿名でも相談できる窓口・チャット・LINE

- 「相談が怖い」気持ちを和らげるヒント

- 同じ立場のママたちの体験談・回復のプロセス

などを紹介していきます。

「もう一人で抱え込まない育児」を、一緒に目指しませんか?

相談することは「弱さ」ではなく「勇気」

〜孤育てに苦しむあなたへ届けたい言葉〜

「もうダメかも…」そう感じてしまったあなたへ

育児の孤立は、目に見えにくいけれど、確かに存在します。

- 毎日、子どもと二人きりで誰とも会話しない

- 夜泣きに一人で対応し、眠れないまま朝を迎える

- 周りに頼れる人がいない、でも「助けて」と言うのが怖い

そんなあなたの心の奥で、「本当は誰かに話を聞いてほしい」と叫んでいませんか?

この記事では、「育児 孤立 相談」と検索してたどり着いたあなたに、

**「相談は弱さではなく、強さの証」**であるという事実をお伝えします。

「話すだけ」で心が軽くなる

孤育てに苦しむママの多くが、こんな言葉を口にします。

「誰にも言えないまま、涙だけが止まらなかった」

「大丈夫、大丈夫と繰り返すほど、心が壊れていった」

でも、一言でも「しんどい」と言葉にした瞬間、心がふっと軽くなった、という声もまた多く聞かれます。

●人は「共感される」だけで救われる

心理学では、「傾聴(アクティブリスニング)」という言葉があります。

これは、解決策を提示することよりも、ただ「話を聴いてもらえる」ことの方が、心の安定につながるという考え方です。

「誰にも話せない」=「自分の気持ちが存在していない」ように感じてしまう状態。

でも、「それ、つらいよね」「わかるよ」と誰かが返してくれるだけで、

“自分の気持ちがこの世界にちゃんと存在している”と実感できるようになるのです。

●相談は「解決」じゃなくていい

相談というと、「悩みを完全に解決するもの」と思われがちですが、

本質はそこではありません。

- 解決しなくても、「話せた」という事実だけで前に進める

- 今すぐ変わらなくても、「誰かが一緒に考えてくれる」と思える

だからこそ、「話す=弱さを見せること」と思わず、あなたの心を少しでも軽くするための“手段”として、相談という選択肢を持ってください。

「聞いてくれてありがとう」と言われる場面も

不思議なことに、相談というのは一方通行ではありません。

●話す側も、聞く側も癒される

支援員や相談員の方が、よく語るのがこの言葉です。

「『ありがとう』と最後に言ってもらえるのが、何よりの喜びです」

悩みを話すことは、相手に負担をかけることではなく、

“人と人がつながる”という尊い瞬間をつくることでもあるのです。

●支援する人の多くは、「かつて悩んでいた人」

行政の相談員やNPOのスタッフ、地域のママ支援コミュニティの多くは、

**「かつて自分も孤育てでつらい思いをした人」**が立ち上げたものです。

だからこそ、あなたの苦しみに本当の意味で寄り添えるし、

「話してくれてありがとう」と心から言ってくれるのです。

●小さなつながりが、誰かの生きる力に

あなたが相談を通じて救われた経験は、

いつか誰かを支える側になったときの“力”になります。

孤立の中でもがいていたあなたの「助けて」の声は、

自分自身だけでなく、未来の誰かの光にもなり得るのです。

まとめ

「助けて」は“生きる力”の言葉

「自分なんて、相談しても迷惑かも」

「もっと大変な人がいるのに、私が弱音を吐くなんて」

そうやって、自分の苦しみを打ち消してしまうママが、どれほど多いでしょうか。

でも、あなたが感じているそのしんどさは、比べるものではありません。

あなたの苦しさは、あなた固有の苦しみで、とても深刻です。

こうした状況からいち早く抜けだすために、最適な方法は、苦しい心の内を吐き出すことです。

それを誰かに話すことは、決して「弱さ」ではありません。

むしろ、「私は生きたい」「少しでも前を向きたい」と願う“強さ”の証”です。

どうかその強さを信じて、今日、誰かに話しかけてみてください。

たとえば、以下のような一言でも大丈夫です。

・「今日、ちょっと疲れました」

・「最近、誰かと話していなくて」

・「眠れない夜が続いていて…」

あなたのその一言に、心を込めて耳を傾けてくれる人は、必ずいます。

この記事が、その一歩を踏み出す“きっかけ”になれたなら、これ以上の喜びはありません。

👇

👇

ワンオペ育児に疲れを感じているママさんへ、国や地方公共団体、民間団体が提供する相談窓口やホットラインをご紹介します。

🏛 公的機関の相談窓口

1. 児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」

子育てやしつけ、育児疲れなどの悩みに対応する全国共通の相談窓口です。セーブ・ザ・チルドレン

- 電話番号:189(いちはやく)

- 受付時間:24時間対応

- 対象:どなたでも

- 詳細:こども家庭庁 相談窓口セーブ・ザ・チルドレンCFA Japan

2. 親子のための相談LINE(こども家庭庁)

子育てや親子関係の悩みをLINEで相談できます。セーブ・ザ・チルドレン

- 利用方法:LINEで「親子のための相談LINE」を友達追加

- 受付時間:各都道府県による

- 対象:どなたでも

- 詳細:こども家庭庁 相談窓口セーブ・ザ・チルドレン+1CFA Japan+1CFA Japan+1セーブ・ザ・チルドレン+1

3. こころの健康相談統一ダイヤル

心の健康に関する悩みを相談できる窓口です。CFA Japan

- 電話番号:0570-064-556

- 受付時間:都道府県によって異なる

- 対象:どなたでも

- 詳細:こども家庭庁 相談窓口セーブ・ザ・チルドレンCFA Japan

🏙 地方自治体の相談窓口

お住まいの市区町村や都道府県が設置している相談窓口もあります。

- 利用方法:「自治体名+子育て相談」などで検索

- 相談内容:子育てや家庭の悩み全般

- 詳細:こども家庭庁 相談窓口セーブ・ザ・チルドレン

🤝 民間団体の相談窓口

1. よりそいホットライン

誰でも利用できる悩み相談窓口です。セーブ・ザ・チルドレン

- 電話番号:0120-279-338

- 受付時間:24時間対応(外国語の相談は10:00~22:00)

- 対象:どなたでも

- 詳細:よりそいホットラインセーブ・ザ・チルドレン+1CFA Japan+1

2. 日本助産師会相談窓口

子育てや女性の健康に関する悩みを相談できます。

- 電話番号:03-3866-3072

- 受付時間:火曜日 10:00~16:00

- 対象:どなたでも

- 詳細:日本助産師会相談窓口セーブ・ザ・チルドレン

これらの窓口は、共働きでワンオペ育児に疲れを感じている方々の強い味方です。一人で抱え込まず、ぜひ相談してみてください。

コメント