※このサイトのリンクには広告が含まれています

「まさか、ここで?」――その油断が命取りに。

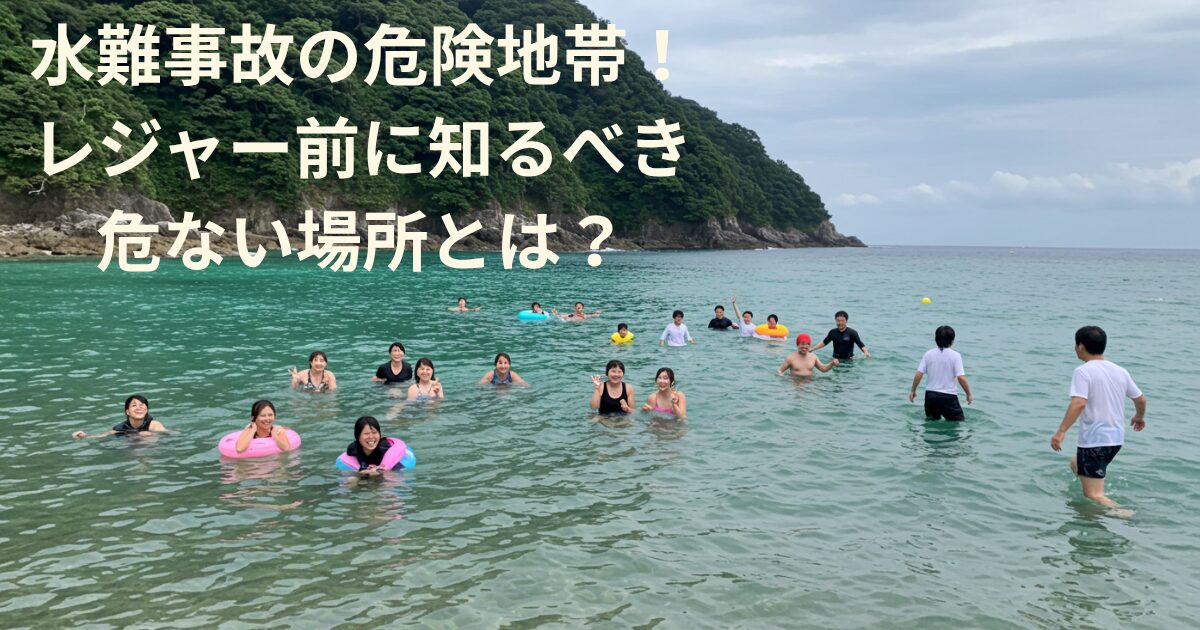

毎年、夏になると繰り返される悲しいニュース——水難事故。

「海や川で遊ぶのは自己責任」と思っていませんか?

実は、事故の多くは“予想外の場所”と“想定外の状況”で起きています。

しかも、安全だと思われがちな場所ほど、実は危険が潜んでいるのです。

この記事では、水難事故が多発している場所とその理由を、最新のデータや具体例をもとに徹底解説。

「なぜこの場所で事故が起きたのか?」「どうすれば防げたのか?」

そして、あなたや大切な家族の命を守るために知っておくべき“今すぐできる対策”まで、分かりやすくお伝えします。

この夏、水辺で後悔しないために——まずはここから、正しい知識を備えましょう。

「水難事故が多い場所」はなぜ注意すべきか?背景と現状分析

海や川で楽しく過ごすはずだった夏の日が、一転して命の危険にさらされる――。毎年報告される「水難事故」は、決して他人事ではありません。特に小さな子どもや高齢者を連れてレジャーに出かけるご家庭にとって、「どの場所が危ないのか」「どんな事故が多いのか」を知ることは、命を守る第一歩です。

令和6年(2024年)の最新データをもとに、水難事故が多い場所とその背景、注意すべきポイントを解説します。

令和6年に最頻発した事故件数ランキング 都道府県別トップ3

警察庁の最新資料によると、2024年の夏季(7〜8月)に発生した水難事故件数は全国で488件、601人が水難に遭い、そのうち死者・行方不明者は242人にのぼりました。

全国トップ3の都道府県は以下の通りです:

沖縄県:128件

→ 観光客の海水浴が集中。サンゴ礁付近や離岸流など自然環境による危険が多数。

・東京都:107件

→ 多摩川をはじめとする都市型河川でのレジャー事故が増加傾向。

・岐阜県:68件

→ 山間部の清流でのバーベキューや川遊び中の転落事故が頻発。

これらの地域は一見「観光地」や「自然豊かで安全そう」なイメージを持たれがちですが、実際には事故が多発していることに注意が必要です。

発生場所別の実態:海・河川・プールでの差

2024年夏の統計で判明した水難事故の発生場所割合は以下の通りです:

- 海:52.9%(約317件)

→ 離岸流、強い潮流、急激な水深変化、酒気帯び遊泳など複合的要因が危険。 - プール:ごく少数(全体の数%)

→ 監視員の有無や安全設計の整備により事故は比較的少なめ。ただし「目を離したすきに」が最大のリスク。

年代別リスクと安全意識のズレ

年代別で見ても、水難事故の傾向には大きな差があります。

・中学生以下の子ども:河川での

事故が多い

→ 特に夏休み期間中、監視が緩い場所での

水遊びがリスクに。救命胴衣の未着用も

多く報告されています。

・高齢者:海岸や釣り場での転落

事故が増加

→ 足場の悪い岩場での釣り中や、炎天下での

体調不良による転倒が主因。

また、10〜30代の若者層は「SNS映え」「スリル志向」で危険な場所で泳ぐ傾向があり、安全意識が低いケースも目立ちます。

全国の事故集中エリアとその共通点とは?

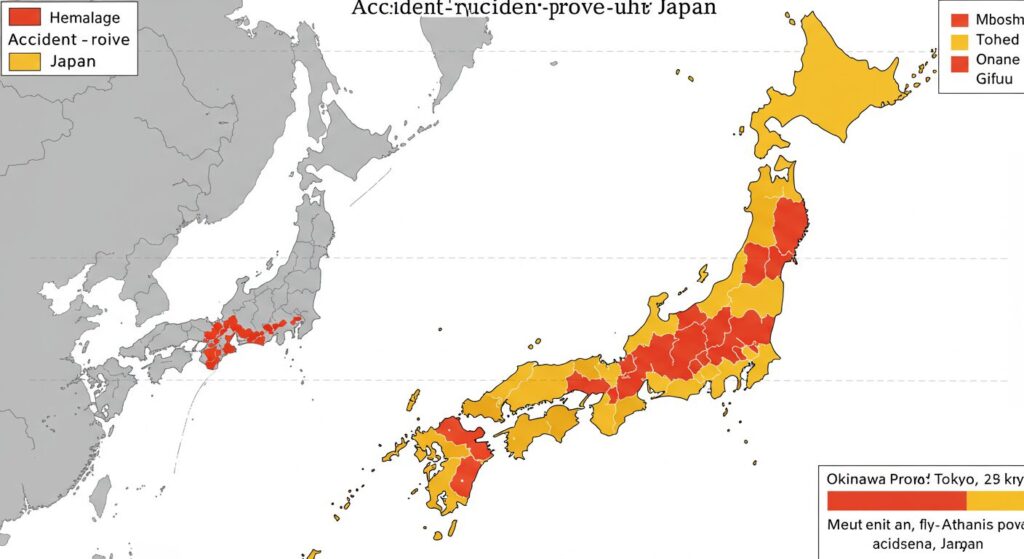

警察庁・朝日新聞「水難事故マップ」に見るホットスポット

水難事故は、実は「どこでも起こる」わけではありません。警察庁や朝日新聞が提供する事故マップからは、特定のエリアやスポットに水難事故が集中していることが明らかになっています。

・海水浴場の周辺、特に岩場や離岸流のある

浜辺

・都市部近郊の河川敷(バーベキューや

川遊び人気の場所)

・ダムや用水路など、遊泳禁止エリアに近い

水辺

たとえば、多摩川(東京都)や木曽川(岐阜県)、恩納村・真栄田岬(沖縄県)などは、ここ数年で何度も事故が起きている「ホットスポット」として知られています。

地図で見ると一目瞭然

視覚的に水難事故の多い場所を把握できることで、自分の行く予定の場所が危険かどうかを事前にチェックできます。

水難多発地域の条件分析(地形・潮流・人の動線)

水難事故が集中する場所には、共通の「危険因子」が存在します。中でも以下のような条件は、要注意です。

地形上のリスク

・急に深くなる海底・川底

(段差が大きい)

・川の合流地点や湾になっている海岸線

・ゴツゴツした岩場、滑りやすい石や

コンクリ護岸

潮流・流れの変化

・離岸流(リップカレント)で沖へ引き込

まれる

・大雨後や満潮時の急な増水

・釣り場や堤防下の“渦”の発生ポイント

人の動線が集中しやすい

・SNSで人気化した“隠れスポット”

・地元民が知らない観光客だけが集まる

浅瀬

・バーベキューなど飲酒を伴う水辺レジャ

ー

これらの「危険が見えにくい」「安心しやすい」場所ほど、油断が命取りになります。

離岸流とは?その発生条件

離岸流とは、海岸に打ち寄せた波が、沖へ向かって帯状に強く流れる現象を指します。通常の波は、海岸に打ち寄せた後、広い範囲でゆっくりと沖へ戻っていきますが、離岸流は特定の狭い場所で、速い流れとなって沖合へと向かいます。

その流速は秒速0.5mから2.5mに達することもあり、これはオリンピック選手が泳ぐ速度にも匹敵します。そのため、離岸流に巻き込まれると、どれだけ泳ぎが得意な人でも、自力で岸に戻るのは非常に困難になります。

離岸流が発生する条件

離岸流は、特定の場所や状況下で発生しやすくなります。主な発生条件は以下の通りです。

1. 海岸・湾の形状

離岸流の発生には、海岸や海底の地形が大きく影響します。

2. 波の状況

波の特性も離岸流の発生に大きく関わります。

強い波が押し寄せている時:

外洋からのうねりや、沖合で発生した嵐などによって、普段よりも強い波が継続的に海岸に打ち寄せている時は、大量の海水が岸に供給されるため、それを沖へ戻そうとする力が強くなり、離岸流が発生しやすくなります。

・周期の長い波(うねり):

短い周期でバシャバシャと押し寄せる波よりも、周期が長く、ゆっくりと大きなエネルギーを持つ「うねり」が押し寄せている時の方が、強力な離岸流が発生しやすいとされています。

・複数の波が交差する場所:

波が異なる方向から打ち寄せ、互いに交差する場所では、波のエネルギーが集中し、複雑な水の動きによって離岸流が発生することがあります。

3. 気候・気象条件

直接的な原因ではありませんが、間接的に離岸流の発生リスクを高める気象条件もあります。

・風が強い日(特に陸から沖へ吹く風): 陸から沖に向かって吹く風は、波を沖へ押し出す力を助長し、離岸流の流れを強める可能性があります。

・低気圧の接近時や台風通過後: 低気圧や台風は、大きなうねりを発生させるため、たとえ遠方にあったとしても、その影響で海岸には強い波が打ち寄せ、離岸流のリスクが高まります。

4. その他

・潮の干満:

潮の満ち引きによって、海底の地形と波の関係性が変化し、離岸流の発生場所や強さが変わることがあります。

干潮時に砂州が現れるような場所では、その切れ目で離岸流が発生しやすくなることもあります。

これらの条件が単独で作用することもあれば、複数重なり合うことで、より強力な離岸流が発生することもあります。海水浴をする際は、これらの条件を頭に入れ、常に海の状況に注意を払うことが大切です。危険を感じたら、すぐに遊泳を中止し、ライフセーバーや監視員の指示に従うようにしましょう。

実例から学ぶ「ここは危ない!」具体エピソード

ケース1:沖縄・青の洞窟付近での遊泳中事故(2023年夏)

シュノーケリング中に急な潮流に流されて沖に出てしまい、体力を失って溺死。観光客が多く訪れる人気スポットだが、潮の流れが読みにくく、ライフジャケット未着用がリスク増。

ケース2:長野・犀川でのバーベキュー中の事故(2022年)

家族で川遊び中、子どもが浅瀬から足を滑らせて急流に流され、父親が助けようとして共に溺水。現場は一見穏やかで「泳げる」と錯覚しやすい川だった。

ケース3:岐阜・根尾川、キャンプ場横の飛び込み事故(2024年)

若者グループが岩場から飛び込んだ際、水深が思ったより浅く、頭を打って沈没。その場にいた全員が初めての場所で、安全確認を怠っていた。

被害を防ぐための“現場対応”と“予防策”

水難事故は「予測できない不運」ではありません。多くは、少しの注意や装備があれば未然に防げるケースばかりです。この章では、事故が起きやすい場所に足を運ぶ前に、そして現場でどうすべきか、具体的な行動指針を解説します。

ライフジャケット・保険着用の実効性

水辺に行く際の基本中の基本が「ライフジャケット」の着用です。しかし実際の着用率は非常に低く、2023年度の調査では海での遊泳中の着用率はわずか4.2%、釣り中でも25.7%にとどまります。

対照的に、ライフジャケット未着用時の致死率は圧倒的に高いというデータが出ています。特に、子どもや高齢者は体力がなく、流れに逆らえないため、命を守る「浮力」は命綱です。

☑ 覚えておきたいポイント:

・浮力7.5kg以上の認証品を選ぶ

・小学生以下は必ず股ベルト付きのものを

・親子での「見本着用」が、子どもの自発

的着用につながる

また、海レジャーや川釣りなどのアクティビティには、万が一に備えて「レジャー保険」の加入も検討しましょう。日額数百円で加入できるプランもあり、捜索費用や救急搬送費をカバーできます。

環境に応じた安全チェックリスト

どんなに経験があっても、その日・その場の自然条件を確認しなければ意味がありません。

以下のチェックリストは、出発前や現地での最終確認に活用できます。

✅ 安全チェックリスト

・□ 水位が通常より上がっていないか?(前日雨量に注意)

・□ 流れが速くなっていないか?(川や

堤防付近で特に重要)

・□ 足場は滑りやすくないか?コケや苔は

ないか?

・□ 飛び込む前に“水深”と“障害物”を

必ず確認

・□ スマホの電波が通じるか?(通報が

遅れないように)

ワンポイント

「現場に着いたら、まず5分間“観察”」を習慣にしましょう。

「誰もいない=安全」ではなく、「誰もいない=誰も助けてくれない場所」と考えてください。

シーン別の救命行動と救急対応フロー

事故が起きてしまった場合も、「どう助けるか」が生死を分けます。特に子ども・高齢者・単独行動者・グループ行動では、それぞれの注意点が異なります。

子どもの場合

・即座に119番通報

・水深50cmでも溺れる可能性あり

・泳げる大人が複数いる場合でも、

むやみに飛び込まないことが鉄則。

・救助に使える浮くもの(クーラーボック

ス、浮き輪、ロープ)を投げ入れる。

高齢者の場合

・足元のバランス力が弱いため「転倒から

の溺水」が多い

・高齢者は急な心臓発作や足のつりが原因

になることも。

・体温調節が遅く、低体温症に陥りやすい

・無理な遊泳や飛び込みは控えるよう

事前に周囲が声がけを

・心肺停止が疑われる場合、救助後すぐに

AED(自動体外式除細動器)が使える

よう準備

単独行動者の場合

グループ行動の場合

・飲酒した人を水に近づけない

・「目立つ服装」や「色違い帽子」などで

相互確認をしやすく

・各自の体力差を考慮し、遊泳範囲を

“狭く”定めること

水難事故が多い場所には、共通する「油断」や「環境的な危険」が潜んでいます。しかし、正しい知識と準備があれば、防げる事故も多いのです。

この3つを家族や仲間と徹底することで、楽しい夏を安心して過ごすことができます。自然を楽しむために、“命を守る行動”を最優先にしましょう。

Q&A|“ここが知りたい!”事故予防のリアル解答集

水辺のレジャーや遊びに行く前に、誰もが一度は抱える不安や疑問。それらに対し、事故防止の視点からリアルな解答をお届けします。とくに「人が多い場所なら安全?」「子どもだけで遊ばせても大丈夫?」など、判断が分かれやすいシーンに注目しました。

「人が多い場所ほど安心?」→実は逆

多くの人が集まる海水浴場や河川敷などでは、「人目があるから安心」と考えがちです。しかし、統計上では水難事故は“人が多い場所”で多発しています。

なぜ人が多い場所が危ないのか?

・周囲の人が「誰かが見てるだろう」と

油断する

・救助が必要なとき、発見や通報が

遅れやすい

・子どもが混雑の中で見失われるリスクが

高い

特にイベント時や連休中は監視員の数も限られ、対応が遅れることも。「人が多い=安心」ではなく、「混雑=見えづらい・助けにくい」と認識することが重要です。

「子どもだけで遊ばせて大丈夫?」→年代別対策

水辺での事故は「子ども同士なら目が届く」と思ってしまいがちですが、それは極めて危険な誤解です。水深が浅くても、小学生以下の子どもは足を取られやすく、姿勢を崩すと自力で立ち上がれないケースも。

年齢別リスクと対策

- 3~6歳(未就学児):

- ライフジャケット必須

- 大人が常に“1m以内”で見守る

- 小学生低学年:

- 泳ぎの習得中で溺れるリスクが高い

- 目立つ色の水着や帽子を着用

- 中高生:

- 遊びがエスカレートしやすい

- 「飛び込み禁止」「ふざけ禁止」を事前に明示

「プールや海でのLINE連絡って有効?」→危険察知とルール設定

親子や友人同士での水遊びの際、LINEなどのメッセージアプリを連絡手段として使うケースが増えています。しかし、事故の予防という観点では、リアルタイムな緊急性には欠けるのが事実です。

メッセージ連絡の“落とし穴”

推奨されるルール設定:

・「時間で集合」ルール(例:30分ごとに

チェックイン)

・「遊泳範囲の明確化」(浮き輪の先は

NGなど)

・あらかじめ“迷子スポット”を決めておく

LINEやスマホ連絡はあくまで補助。真の安全は「ルール」と「目視の注意」で守るものです。

事故後の正しい行動マニュアルと周囲への対応

水辺での楽しい時間が、一瞬で緊急事態に変わる——そんなとき、「どう行動すれば命を守れるのか?」を知っておくことは、すべての人にとって重要です。

水難事故が発生した直後の対応は、救命率を大きく左右するカギ。ここでは、事故後の正しい行動マニュアルを「やってはいけないNG行動」「緊急連絡・装備」「地域の防止策」の3つの視点からお伝えします。

「救助時にやってはいけないNG行動」

パニック時に“本能のまま助けようとする”ことは、二次災害のリスク大。

溺れている人を見かけたとき、「すぐに飛び込んで助けなきゃ!」と思う気持ちは当然ですが、その行動が自分も溺れる結果を招くケースが多発しています。

❌ 救助で絶対にしてはいけないこと

・直接手をつかんで水に入ること

・泳力を過信して遠くまで泳ぐこと

・複数人が一度に水中へ入ること

溺れている人は本能的に相手にしがみつくため、助けに入った人も巻き込まれて沈む事例が多いのです。

✅ 代わりにすべき行動

「119/110/ライフジャケット」緊急時の連絡と装備

水難事故の通報では、「消防(119)」「警察(110)」のどちらにかけるべきか迷うこともあります。

緊急通報の正しい使い分け

・119番:人命救助・救急対応(溺れてい

る・意識がない)

・110番:事件性がある場合・行方不明時の

捜索依頼

**迷ったら119が基本。**オペレーターが適切に振り分けてくれます。

ライフジャケットの重要性

- 着用率が極端に低い(海水浴=4.2%、釣り中=25.7%)

- 着けているだけで“浮いて助かる”可能性が圧倒的に高まる

「行政・地域の取り組み」事故防止を支える仕組み

一部の自治体では、独自の取り組みにより事故を未然に防ぐ活動が進んでいます。

取り組み事例:

・茨城県大洗町:サーフライフセーバー常駐

・高知県:河川利用マップと危険表示を

全小中学校で配布

・東京・多摩川:夏期に監視員を重点配置+

ドローン監視導入

また、各地域の防災マップや「水難事故マップ」では、事故が起きやすい場所が視覚化されており、事前にチェックすることで安全行動が取りやすくなります。

まとめ

~水難事故が多い場所と正しい備えを知って命を守ろう~

水辺のレジャーは夏の楽しみのひとつですが、その裏には命に関わる危険も潜んでいます。とくに水難事故は、場所・年齢・装備・知識不足が重なると、ほんの一瞬で深刻な事態に発展します。以下に、この記事の重要ポイントを箇条書きで整理します。

水難事故が多い場所とその背景

年代別リスクと対策の重要性

・中学生以下の子どもと高齢者が最多の

被害層

・監視の目が離れがちな瞬間に事故が

起きやすい

・子どもだけで水辺に行かせるのは厳禁

事故を未然に防ぐためのポイント

・ライフジャケット着用は“命綱”

→ 着用率が低く、事故時の生存率に

大きく影響

・事前の環境チェック(流れ・水深・天気)

は必須

・グループ行動中でも“責任の所在”を

明確に

万一の時の行動マニュアル

※、海での事故では、118番 海上保安庁の緊急通報窓口も知っておくと海難救助のプロなので、いざという時に心強い!

地域・行政の支援情報を活用

- 事故多発エリアを示した「水難事故マップ」で事前確認

- 監視員配置・救命具設置・注意喚起看板の有無をチェック

- 地域独自の啓発活動や安全情報も有効活用を

水辺の事故は、防げるものがほとんどです。

「大丈夫だろう」ではなく、「備えておこう」という意識が、家族や仲間の命を守ります。この夏は、安全知識を持ったうえで、安心して水辺のレジャーを楽しみましょう。

コメント