※このサイトのリンクには広告が含まれています

「最近、秋になってからよく眠れない」「朝起きても疲れが取れない」――そんな悩みを感じていませんか?実は、秋は多くの人が睡眠の質を下げやすい季節です。

その理由はひとつではありません。

・気温差:昼夜の寒暖差が大きく、体温調整がうまくいかず自律神経が乱れる

・日照時間の変化:日が短くなることで体内

時計がずれ、眠気やだるさを感じやすい

・秋のアレルギー:ブタクサ花粉やダニ・

ハウスダストで寝苦しさを感じる人も多い

・生活リズムの変化:行楽シーズン・食欲の

秋で夜更かしや食べ過ぎが増える

こうした要因が重なり、秋は「寝ても疲れが取れない」「夜中に目が覚める」といった悩みが増えるのです。

そこで、この記事では、これらの原因を踏まえたうえで 「秋に特化した睡眠の質を上げる方法」 を具体的に紹介します。ここでは他のサイトではあまり触れられていない 「秋ならではの対策」 にフォーカス。

・自律神経を整える体温コントロール法

・秋の旬食材を取り入れた快眠栄養習慣

・夜の照明・デジタル機器との付き合い方

・アレルギーや乾燥に対応する睡眠環境の

工夫

これらを実践すれば、最短7日で「朝の目覚めが変わった」と実感できる方法を得られるはずです。

睡眠の値は「量」よりも「質」。秋の夜長を健康的に過ごし、ぐっすり眠って日中を快適にするために、この記事を最後まで読んでみてください。

秋に睡眠の質が低下しやすい“3つの原因”

「秋になるとなんだか眠りが浅い」「朝起きても疲れが抜けない」と感じる人は少なくありません。実はこの時期は、気温や日照時間の変化、さらには秋特有のアレルギーや行事ストレスによって、睡眠の質が下がりやすい季節です。夏バテが残っている人や、新しい生活リズムに慣れていない人にとっては特に影響が大きいでしょう。ここでは、秋に眠りを妨げる主な原因を3つに整理して解説します。

気温・湿度の変化が体温調節を狂わせる

秋は日中と夜間の寒暖差が大きいのが特徴です。日中はまだ残暑で汗ばむほどなのに、夜になると急に冷え込み、寝ている間に体温が下がりすぎて目が覚めてしまうこともあります。さらに、エアコンや暖房を使う室内では空気の乾燥が進み、喉の渇きや鼻の不快感が睡眠を分断する原因に。

逆に残暑の影響で夜間の気温が高い日もあり、寝苦しさから深い眠りに入りにくいこともあります。体温調整の乱れは、自律神経に負担をかけ、結果として「ぐっすり眠れない」という状態につながってしまうのです。

日照時間の短縮が体内時計(概日リズム)に与える影響

秋になると日が短くなり、朝の光を浴びる時間が減少します。これにより、体内時計(概日リズム)がずれやすくなるのです。

特に、睡眠と覚醒のリズムを整えるホルモン「メラトニン」は朝の光を浴びることで分泌がリセットされますが、光不足になると分泌タイミングが後ろ倒しに。結果として「夜に眠くならない」「朝すっきり起きられない」といった不調を引き起こします。

また、秋の曇り空や雨の日が多い気候も、光不足に拍車をかけ、気分の落ち込み(季節性うつ)のリスクを高める要因にもなります。

秋特有のアレルギー・季節性ストレス(仕事・行事)

もうひとつ見逃せないのが、秋特有のアレルギーやイベントによるストレスです。

秋はブタクサ花粉やハウスダストが増える季節で、鼻づまりや咳に悩まされ、夜中に何度も目が覚める人も少なくありません。

さらに、秋は「転勤」「新学期」「行事シーズン」といったライフイベントが集中する時期。これらの変化は精神的な緊張や不安を生み、睡眠のリズムを乱します。ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増えると、寝つきが悪くなったり、浅い眠りが続いたりするのです。

科学的に効く:秋の睡眠の質を上げる基本ルール

秋になると「眠りが浅い」「朝起きられない」「夜に目が覚めやすい」といった悩みを抱える人が増えます。気温差や日照時間の短縮、生活リズムの変化が体内時計を乱し、眠りの質を落としてしまうためです。

ここでは、医学的研究や専門家の知見に基づいた「秋の睡眠改善法」を3つ紹介します。すぐに実践できるシンプルな方法を習慣にすることで、わずか7日でも「眠りやすい」「朝スッキリ目覚められる」といった効果を実感できるでしょう

体温リズムを整える(就寝前の“ぬく冷やし”テク)

人間は眠りに入る直前に「深部体温が下がる」ことで自然な眠気が生まれます。秋は夜の気温が低くなるため、一見眠りやすそうですが、実際には体温リズムが乱れやすく「寝つきが悪い」原因になりがちです。

そこで効果的なのが「ぬく冷やしテク」です。具体的には、就寝の90分前に40℃前後のお風呂に15分ほど浸かること。これで一度深部体温が上がり、その後自然に下がることでスムーズに入眠できます。

さらに、布団に入る直前に「手足を温める」「首や後頭部を少し冷やす」など、体の部位ごとの温冷差を作るとより眠りやすくなります。眠気をスイッチオンするには「体を一度温めて、その後ゆるやかに冷ます」ことが重要です。

朝の光を意図的に取り入れる(自然光・ライト療法の実践)

秋になると日照時間が短くなり、体内時計が後ろにずれやすくなります。これが「朝スッキリ起きられない」「夜に眠気がこない」といった症状を引き起こす原因です。

対策として有効なのが「朝の光のリセット」です。起床後30分以内に10〜30分ほど自然光を浴びると、脳内でセロトニンが分泌され、夜にメラトニン(眠気ホルモン)が分泌されやすくなります。

通勤や通学がない人はベランダや窓際で光を浴びるのでも効果的です。また、天候不順や日照不足のときは「光療法ライト」を使うのもおすすめ。

就寝ルーティンを作る(同じ時間・30〜60分前の“スイッチオフ”)

睡眠の質を高める上で欠かせないのが「就寝ルーティン」です。秋は日中の気温差や生活リズムの乱れによって、自律神経が過敏になりやすく、布団に入っても脳が興奮して眠れないことがあります。

そのため、毎晩同じ時間に眠れるよう「30〜60分前のスイッチオフ習慣」を持つことが大切です。具体的には以下のような方法があります。

・寝る1時間前からスマホやPCの使用を

控え、ブルーライトをカットする

・カフェイン(コーヒー・緑茶など)は

就寝6時間前までに控える

・軽いストレッチや深呼吸で副交感神経を

優位にする

・照明を暖色系に変え、リラックス空間を

演出する

特に効果が高いのは「呼吸法+照明の工夫」です。4秒吸って、8秒吐く「1:2呼吸法」を取り入れると心拍数が下がり、眠りのスイッチが入りやすくなります。

また、間接照明やキャンドルライトを取り入れると、心理的にも落ち着きやすくなります。

毎晩同じ行動を繰り返すことで「この流れの先に眠りがある」と脳が学習し、自然と入眠の質が高まります。

初心者女性向けパーソナルジム

ARISANFIT(アリサンフィット)

具体的テクニック(行動ベース) — 日中編(昼〜夕方の工夫)

夜と朝の習慣を整えても、日中の過ごし方が乱れていると秋の睡眠の質は十分に改善されません。

特に秋は仕事や学業が繁忙期に入り、ストレスや不規則な生活が積み重なりやすい時期です。そこで、昼から夕方にかけて意識すべき“睡眠の質を底上げする行動”をまとめました。

昼食後の“正しい昼寝”:

15〜20分でリセット

昼食後の眠気は自然な生体リズムの一部です。無理に我慢すると午後の集中力が低下し、結果的に夜の眠りにも悪影響が出ます。

横になって深く眠り込むと夜の入眠を妨げるため、横になるよりも「座ったまま」がベスト。短時間の仮眠は記憶力や集中力を高め、夜の熟睡感を後押しします。

午後のカフェインは“15時まで”でストップ

コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは覚醒作用が6時間以上続くこともあります。

そのため、カフェイン摂取は15時までに制限すると安心。代わりにルイボスティーやハーブティーなど、カフェインレスの温かい飲み物を選ぶことでリラックス効果も得られます。

夕方の“光と運動”で夜のリズムを整える

秋の夕方は日が短く、体内時計が乱れやすい時間帯。ここで意識的に行動すると、夜の眠りが安定します。

・外の光を浴びる:16〜17時頃に散歩を

することで、体内時計を安定させつつ

夜のメラトニン分泌がスムーズになり

ます。

・軽い運動:夕方に軽く体を動かすと、

深部体温が上がり、その後の下降で自然

な眠気を引き出します。激しい運動は

交感神経を刺激しすぎるためNG。

・ストレスリセット:秋は仕事や学業の

ストレスが溜まりやすい季節。夕方に

短い瞑想や深呼吸を挟むことで、夜の

リラックスにつながります。

このように、日中の「短時間の昼寝」「カフェインの調整」「夕方の光と運動」を組み合わせることで、秋特有の乱れがちな睡眠リズムを立て直すことができます。

夜・朝とセットで取り入れれば、7日ほどで「深く眠れた」「朝のだるさが減った」といった変化を実感できるでしょう。

具体的テクニック(行動ベース) — 夜編(就寝90分〜0分) & 朝編(起床〜30分)

「秋になると眠りが浅くなる」「夜は疲れているのに寝つけない」「朝起きてもスッキリしない」——そんな悩みを解決するには、科学的に裏付けられた“時間帯ごとの行動テクニック”を実践するのが効果的です。

ここでは、就寝前90分から朝の30分までを3つのフェーズに分けて、すぐに取り入れられる具体的な行動習慣を紹介します。ここでは「何分前に」「どんな行動を」すれば良いかを具体的に解説していきます。

夜90分〜30分前:“身体を寝るモードにする”ルーティン例

眠りの質を決めるのは「寝る直前」だけではありません。特に秋は日中との寒暖差やストレスで交感神経が優位になりがち。そこで必要なのが「身体を寝るモードに切り替える90分前ルーティン」です。

おすすめは以下のステップです。

・ぬるめの入浴:就寝の60〜90分前に

40℃前後のお風呂へ。深部体温が

上がり、その後の低下で眠気が自然に

訪れます。

・照明を暖色系に変更:リビングや寝室

の照明をオレンジ色に変えると、メラト

ニン分泌が促されます。

・スマホは“夜間モード”+通知オフ:

ブルーライトの刺激を抑えつつ、SNSや

通知による脳の興奮を回避できます。

・カフェイン・アルコールの制限:

コーヒーや緑茶は就寝6時間前までに、

アルコールはできるだけ避けると熟睡度

が高まります。

これらを組み合わせることで、身体と脳を同時に「睡眠モード」に切り替えやすくなります。

大阪府下5店舗以上!女性専用パーソナルジムfis.ladys

夜30分〜就寝:最終スイッチ(5分でできる呼吸法、瞑想)

寝室に入った後は「最終スイッチ」を押す時間。短時間でできるリラクゼーション法が効果的です。

・4-7-8呼吸法:

4秒吸って、7秒息を止め、8秒でゆっくり

吐き出す。副交感神経を優位にし、不安

を和らげます。

・筋弛緩法:

足先から順番に筋肉を5秒間ぎゅっと緊張

させて脱力することで、全身のリラック

スが促されます。

・ジャーナリング:

寝る前に5分だけノートに「今日の不安・

やること」を書き出す。頭の中を整理で

き、安心して眠りにつけます。

これらはすべて5〜10分で完了。脳に「もう寝ていい」と合図を送る、シンプルかつ強力な方法です。

完全個室・会員制パーソナルジム

Secret Bay’s FIT Tokyo

朝の30分ルーティン:光・水分・軽い運動で覚醒を整える

秋の朝は日照時間が短く、体内時計が乱れやすい季節です。だからこそ「起床後30分の過ごし方」で一日の眠気と覚醒度が決まります。

・光を浴びる:

起きたらまずカーテンを開けて朝日を

浴びる。雨の日はベランダに出たり、

人工光ライトを活用してもOK。

・コップ一杯の水:

睡眠中に失われた水分を補給し、血流を

改善。脳も目覚めやすくなります。

・軽い運動:

スクワット10回やストレッチ、10分の

散歩で交感神経を活性化。体温が上が

り、朝のだるさを解消できます。

この「光・水分・運動」の3セットは、秋の睡眠リズムを整えるための黄金ルーティンです。夜の準備と朝のリセットをセットで取り入れることで、眠りの質が飛躍的に高まります。

エアコンクリーニングなら

【ハートクリーニング】

環境調整(寝室最適化) — 秋ならではのポイント

秋になると「夜は冷えるのに布団を厚くすると寝苦しい」「乾燥が進んで喉が痛くなる」「花粉やホコリで鼻が詰まる」といった悩みを抱える方が増えます。

睡眠の質を上げるためには、体や生活習慣だけでなく寝室環境を秋仕様に最適化することが欠かせません。特に競合記事では「寝具を整える」といった表面的な記述にとどまることが多いですが、ここでは秋特有の気温・湿度・光・アレルギーの観点から、科学的かつ実践的な対策をご紹介します。

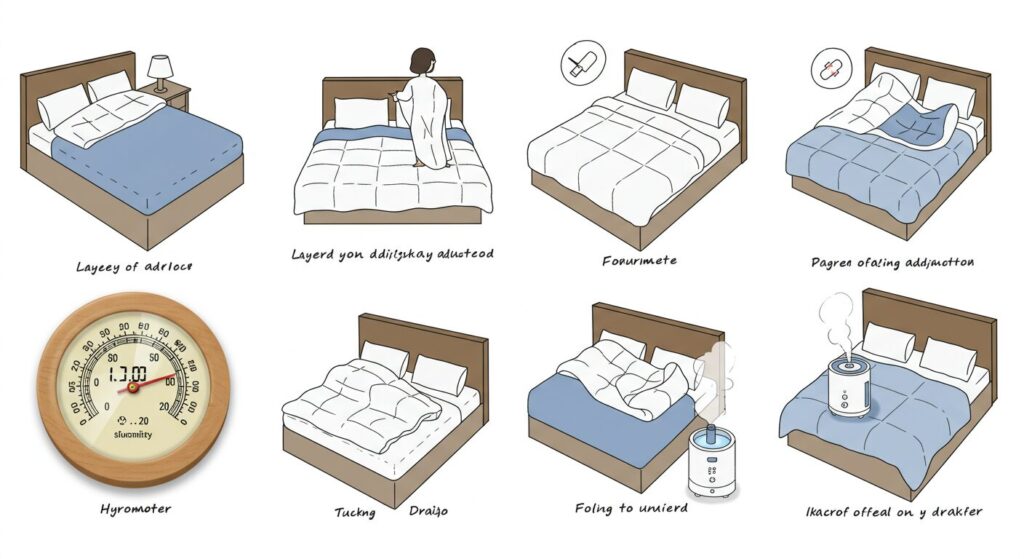

秋の適温・湿度と寝具選び(掛け布団のレイヤリング)

睡眠研究では、寝室の理想温度は18〜22℃、湿度は45〜60%とされています。秋は昼夜の寒暖差が大きいため、布団1枚で調整するよりも「薄手の布団+羽毛布団や毛布」といったレイヤリングが効果的です。

夜中に寒くなったら重ね、暑ければ外すことで、体温調節のストレスを減らせます。さらに湿度管理も重要で、乾燥しやすい時期は加湿器を寝室に設置し、45〜60%を目安に調整しましょう。これにより喉や鼻の乾燥を防ぎ、翌朝の倦怠感や風邪リスクも軽減されます。

光と音の遮断(日の入りが早くなる季節対策)

秋は日没が早まり、夜の活動時間と外の暗さがズレやすくなります。このズレが体内時計の乱れにつながり、不眠や中途覚醒を招くことも。

そこでおすすめなのが遮光カーテンやアイマスクによる光のコントロール。就寝時の不要な光をシャットアウトし、メラトニン分泌を妨げない環境を作れます。

また、外の環境音や生活音に敏感な方はホワイトノイズマシンや耳栓を活用すると◎。完全な静寂よりも、一定の心地よい音がある方が眠りやすい人も多いので、自分のタイプに合わせて調整しましょう。

アレルギー対策(秋の花粉・ダニ対策)

秋はブタクサやヨモギなどの花粉シーズンで、鼻づまりによる睡眠の分断に悩む人が急増します。さらに、布団やマットレスに潜むダニやハウスダストも秋口は活性化しやすいのが特徴です。

対策としては、寝具を週1回以上洗濯すること、布団乾燥機で湿気を飛ばすこと、そして空気清浄機を寝室に常時稼働させるのが効果的です。特に空気清浄機は「静音モード」や「就寝モード」を活用すると、睡眠の妨げにならず快適さを維持できます。

このようにアレルギー対策を徹底することで、秋特有の鼻づまりやくしゃみによる夜間の中断を防ぎ、深い眠りをキープできます。

秋の寝室最適化は「温度・湿度・光・音・アレルギー」の5つを軸に考えると整理しやすく、どれか一つを見直すだけでも睡眠の質が改善する可能性があります。

ピラティス&ジム 1to1(ワントゥーワン)

食事・栄養で改善する(秋向けの食材とタイミング)

秋は「食欲の秋」と言われるように、美味しい旬の食材が豊富に揃う季節です。しかし、その一方で「食べすぎて眠れない」「夜中に胃もたれで目が覚める」といった悩みを抱える人も少なくありません。睡眠の質を上げるためには、ただ寝室環境を整えるだけでなく、日々の食事や栄養バランスも大きな役割を担っています。特に秋は気温が下がり、身体がエネルギーをため込もうとするため、食事の内容とタイミングを工夫することが深い眠りにつながります。

ここでは「就寝前に避けたい食材・摂りたい栄養」「秋ならではのおすすめメニュー」「アルコールとの付き合い方」を軸に、食と睡眠の関係を深掘りしていきましょう。

就寝前に避ける・摂るべき食材(消化負担とメラトニン前駆物質)

眠りを妨げる代表的な要因が「消化に負担をかける食事」です。脂肪分の多い揚げ物や、唐辛子などの刺激が強い料理は、胃腸を活発に働かせてしまい、寝つきの悪さや夜中の中途覚醒につながります。

秋はおでんや鍋料理など味の濃いものを楽しむ機会も増えますが、就寝直前にこれらを摂るのは避けましょう。

一方で、睡眠ホルモン「メラトニン」の生成を助ける栄養素を意識すると効果的です。特に重要なのが「トリプトファン」。牛乳・豆腐・納豆・バナナなどに含まれ、リラックスを促すセロトニンを経てメラトニンに変換されます。

また、マグネシウムも欠かせない栄養素で、神経を落ち着けて眠りをサポートします。秋なら「かぼちゃの種」や「ほうれん草」が手軽な供給源になります。夕食にこれらを取り入れることで、自然な眠気を促すことができます。

秋の特選メニュー例(就寝3時間前ルール)

「夕食は就寝3時間前までに」が理想的なタイミングです。遅い時間に重い食事を摂ると、消化活動と睡眠がぶつかり合い、睡眠の質を下げてしまいます。そこで、秋らしい栄養豊富で消化に優しいメニュー例を紹介します。

・かぼちゃと豆腐のスープ:

かぼちゃの甘みと豆腐のやさしい食感で、

胃にやさしくトリプトファンやマグネシウ

ムを効率よく摂取できます。

・鮭と根菜の軽煮:

鮭には睡眠に良いDHA・EPAが含まれ、

根菜の食物繊維が腸内環境を整えます。

こってりしすぎず温かい煮物は秋に

ぴったり。

・ホットミルク代替(カモミール+

アーモンドミルク):

牛乳が苦手な人や乳製品を控えている人

は、カモミールティーにアーモンドミルク

を合わせたドリンクがおすすめ。

リラックス効果が高く、眠りを深めます。

これらのメニューを意識することで、秋の旬を楽しみつつ「消化にやさしい」「睡眠に良い」両立が可能になります。

アルコールと睡眠の落とし穴(秋の行楽シーズン対策)

秋は行楽や飲み会が増える季節。「少し飲んだ方が寝つきが良い」と思う人もいますが、これは大きな誤解です。確かにアルコールは一時的に眠気を誘いますが、その後の睡眠構造を乱し「深いノンレム睡眠」が減少します。その結果、夜中に目が覚めやすくなったり、翌朝に疲労感が残ったりするのです。

理想的には「就寝の3時間前までに飲み終える」こと。どうしても遅くなる場合は、量を控え、アルコール度数の低いものを選ぶとよいでしょう。また、飲酒後は水分補給を意識し、利尿作用による夜間の中途覚醒を防ぐ工夫も欠かせません。秋の夜長を楽しむお酒は、ほどほどの量とタイミングを意識することで、睡眠の質を守ることができます。

手軽に試せる「7日間プログラム」 — 秋の睡眠改善チャレンジ

「睡眠の質を上げる方法 秋」を知りたい人の多くは、「具体的に何を、どの順番でやればいいのか分からない」という悩みを抱えています。そこで提案したいのが、1週間で生活リズムと眠りを整える「秋の7日間プログラム」です。

急に全部を変えるのではなく、毎日1つずつ新しい習慣を加えることで無理なく続けられます。季節の変化に合わせて「朝の光」「夜の入浴」「食事」「軽い運動」「寝室環境」などを段階的に導入すれば、1週間後には「ぐっすり眠れて朝スッキリ起きられる自分」に出会えるはずです。

ここでは具体的なチェックリストと、効果の測定方法まで紹介します。

Day1〜Day7 の具体的TODO

(毎日のチェックリスト)

まずは「やることリスト」を1日ごとに小さなステップで積み重ねることが大切です。以下は秋の

睡眠改善に特化した7日間チャレンジの流れです。

Day1:朝の光を浴びる — 起床後30分以内にカーテンを開けて日光を浴びる。曇りの日はベランダや外に出て5分歩くだけでも効果的。

Day2:入浴タイミングを調整 — 就寝の90分前に38〜40℃のお風呂でリラックス。血流が整い、自然な眠気を誘導。

Day3:就寝ルーティンを整える — 就寝前30分はスマホやPCを避け、読書やストレッチで「寝る準備モード」に切り替える。

Day4:食事の改善 — 夕食は寝る3時間前までに済ませ、かぼちゃ・豆腐・鮭など秋の睡眠向き食材を取り入れる。

Day5:軽い運動を導入 — 就寝4時間前までに軽いウォーキングやヨガ。血流促進とストレス解消で眠りを深める。

Day6:寝室環境を最適化 — 秋用の寝具(薄手+毛布のレイヤリング)、湿度45〜60%を意識。遮光カーテンで夜の明かりを遮断。

Day7:総復習+ルーティン化 — 1週間の取り組みを振り返り、続けやすい習慣を「日常化」する。

マウスピース矯正のマッチングサービス GALLEIDO DENTAL Aso Aligner(ガレイドデンタルアソアライナー)

効果の測定方法(睡眠日誌・スマートバンド・主観スコア)

「やって終わり」ではなく、効果を実感することが次の行動につながります。そのために必要なのが「記録」。難しく考える必要はなく、以下の3つをチェックするだけで十分です。

✔ 睡眠日誌: 入眠までにかかった時間(

入眠潜時)、夜中に目が覚めた回数

(途中覚醒)、起床時の気分を簡単に

記録。

✔ スマートバンド: 睡眠時間や深い睡眠・

浅い睡眠の割合を自動で計測でき、

客観的なデータを確認可能。

✔ 主観スコア: 「昨夜の眠りは10点満点で

何点?」と自己評価を毎朝つける。

小さな変化に気づきやすくなる。

特に「起床時のスッキリ度」は、科学的データよりも日常生活の質を反映しやすい指標です。7日間の変化をグラフ化すると「たった1週間でこんなに違う」と実感でき、習慣化のモチベーションが高まります。

まとめると、この「7日間プログラム」は「無理なく取り入れられる順番」「効果が目に見える測定方法」の2本柱で構成されています。秋の生活リズムに合った習慣を取り入れることで、あなたも短期間で睡眠の質を劇的に改善できるでしょう。

トラブル別の対処法(よくあるQ&A)

「睡眠の質を上げる方法 秋」を知りたい人の多くは、単純に眠りが浅いのではなく「寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「朝起きられない」といった具体的な悩みを抱えています。

秋は気温差や日照不足などの影響で体内リズムが乱れやすいため、こうしたトラブルも増加しがちです。

ここでは、代表的な3つのケースを取り上げ、即効性のあるテクニックや原因別の対処法を紹介します。季節に応じた工夫を取り入れれば、「秋だから眠れない」を「秋こそぐっすり眠れる」へと変えられます。

寝つきが悪い(不安・思考が止まらない)→ 即効テクニック

「布団に入ってから30分以上眠れない」という人は、脳が休むモードに入れていない可能性があります。

おすすめは「4-7-8呼吸法」。

また、就寝前に「ジャーナリング」=書く瞑想

さらに、秋は気温が下がるため手足が冷えて寝つきを妨げることも。湯たんぽやレッグウォーマーで末端を温めるのも即効テクニックです。

夜中に何度も目が覚める(血糖・トイレ・騒音)→ 原因別対処法

途中覚醒が頻繁な場合は、原因を特定することが大切です。

血糖値の乱高下が原因なら、寝る直前の甘いお菓子やアルコールを控え、夕食でたんぱく質や食物繊維をしっかり摂ることが有効です。

トイレで起きる場合は、寝る2時間前から水分を控え、カフェインやアルコールを避けることが第一歩。

騒音・乾燥が原因なら、ホワイトノイズマシンや耳栓、加湿器で環境を整えましょう。特に秋は乾燥で喉が渇きやすく、それが覚醒の引き金になるため、枕元に常温の水を置いておくのもおすすめです。

朝すっきり起きられない(慢性的な倦怠感)→ 習慣見直しチェックリスト

「目覚ましは止めたけど布団から出られない」「起きてもだるい」という人は、夜の習慣だけでなく朝の行動も要チェックです。以下のチェックリストを確認してみてください。

・起床後30分以内に自然光またはライトを

浴びているか?

・朝に水分(常温の水)をコップ1杯飲んで

いるか?

・就寝時間が毎日バラバラになっていない

か?

・夜のカフェイン・アルコール摂取を避け

ているか?

・軽い運動(ストレッチ・散歩)を取り入

れているか?

秋は日照時間が短く、体内時計が遅れがちになるため「朝の光」が最重要ポイントです。さらに、週末の寝だめを避けて就寝・起床時刻を一定にすることで、平日の朝もスッキリ目覚めやすくなります。だるさが続く場合は、睡眠時無呼吸症候群などの隠れた不調も考えられるため、専門医に相談することも忘れずに。

まとめると、「寝つけない」「途中で起きる」「朝起きられない」という3つの悩みは、秋特有の環境要因と生活習慣が複雑に絡み合っています。

大切なのは「自分の原因」を見極めて、ピンポイントで改善策を試すこと。今日から1つでも取り入れて、秋の睡眠を快適に整えてみましょう。

秋ならではの注意点(医療・生活面)

秋は夏の疲れが残りやすく、気温差や日照時間の減少が自律神経やホルモン分泌に影響を与えるため、睡眠の質が乱れやすい季節です。

特に「最近寝つきが悪い」「夜中に目が覚めやすい」「朝スッキリ起きられない」といった不調を感じやすくなります。さらに秋は空気が乾燥し始め、鼻や喉の不快感から睡眠が浅くなるケースも少なくありません。

睡眠環境を整える工夫(加湿器の使用・入浴習慣の見直しなど)とともに、必要に応じて医療機関や専門家のアドバイスを取り入れることが、秋の良質な眠りを確保する大切なポイントです。以下では「医療面での注意点」について詳しく解説します。

睡眠薬・サプリの使い方(医師相談の目安)

「秋になって眠れない」と感じると、市販の睡眠改善薬やメラトニンサプリを試そうとする方も多いでしょう。しかし、安易な自己判断での服用は注意が必要です。

市販薬やサプリは「一時的な不眠」や「環境の変化による軽い睡眠リズムの乱れ」には役立つ場合がありますが、数週間以上効果がない、または日中の強い眠気・だるさが出る場合は医師へ相談すべきサインです。特に以下のケースでは専門的な診察をおすすめします。

・2週間以上、不眠が続いている

・薬やサプリを使っても改善しない

・日中の仕事や生活に支障が出ている

・他の持病(高血圧・糖尿病・心疾患など)がある

医師に相談すれば、薬の種類・用量の調整や、生活習慣の改善方法まで含めた「安全で持続的な睡眠改善」が可能になります。サプリや薬を“補助”と捉え、自己流に頼りすぎないことが秋の睡眠トラブル対策には欠かせません。

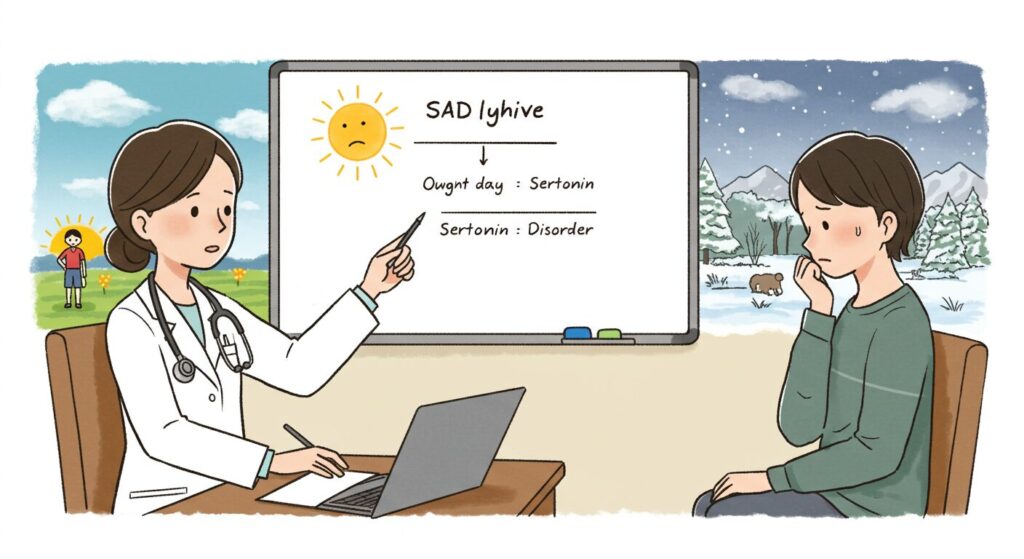

季節性感情障害(秋型うつ)や睡眠時無呼吸の疑いがある場合の受診推奨

秋は日照時間が減ることで「季節性感情障害(SAD)」、いわゆる“秋型うつ”の症状が出やすくなります。気分の落ち込み、過眠や過食、朝の起きづらさが続く場合は、ただの寝不足ではなく心身の不調サインかもしれません。

また、秋から冬にかけては空気の乾燥や体重増加により、いびきや睡眠時無呼吸症候群の症状が強まる方もいます。「寝ているのに疲れが取れない」「大きないびきを指摘された」「日中強い眠気がある」という人は早めの受診を検討すべきです。

病院へ行くべき目安

✔ 眠気や倦怠感が2週間以上続く

✔ 気分の落ち込みが生活や仕事に影響して

いる

✔ いびき・無呼吸を家族に指摘された

✔ 朝起きても頭痛や強いだるさがある

「ただの季節の変化だから仕方ない」と我慢せず、早めに専門医へ相談することが、秋の睡眠不調を根本から改善する近道です。

まとめ

秋は気温の変化や日照時間の減少により、自律神経や体内時計が乱れやすく、睡眠の質が低下しやすい季節です。

本記事で紹介した方法を振り返ると、以下のポイントを意識することで「ぐっすり眠れて朝スッキリ起きられる」秋の快眠習慣を実現できます。

- 朝の光と活動で体内時計を整える

起床後30分以内に朝日を浴び、軽い運動で自律神経をリセットする。 - 日中は無理のないリズムで過ごす

昼寝は15〜20分以内、カフェインは午後2時以降控える。 - 秋の食材を活かした食事法

・避けるべき食材:脂っこい揚げ物・辛味の

強い料理(消化負担で眠りが浅くなる)

・積極的に摂る食材:トリプトファン(

牛乳・豆腐・バナナ)、マグネシウム

(かぼちゃの種・ほうれん草)

・就寝3時間前の軽めメニュー例:かぼちゃ

と豆腐のスープ、鮭と根菜の煮物、カモ

ミール+アーモンドミルク - アルコールの誤解を知る

寝つきは良くなるが深い睡眠は減少。飲む

場合は「就寝3時間前まで」が目安。 - 7日間プログラムで習慣化

Day1〜Day7で「朝の光・入浴・食事・軽運

動・寝室環境」などを段階的に整える。

効果測定には睡眠日誌やスマートバンドを

活用し、入眠時間・中途覚醒・起床時の

スッキリ度を記録。 - トラブル別対処法を実践

・寝つきが悪い → 深呼吸・筆記開示法で

不安を整理

・夜中に目が覚める → 食事・水分・騒音

対策を見直す

・朝スッキリ起きられない → 運動・

朝の光・生活リズムの改善 - 医療面での注意点も忘れずに

・市販サプリや睡眠薬は短期的サポート。

2週間以上改善がない場合は受診を。

・秋型うつ(季節性感情障害)、睡眠時

無呼吸症候群など専門的治療が必要な

ケースもある。

この記事を参考に、実践できるものから順次取り入れて、快適な安眠習慣を手に入れ、徐々に睡眠の質を高めていきましょう。

コメント