※このサイトのリンクには広告が含まれています

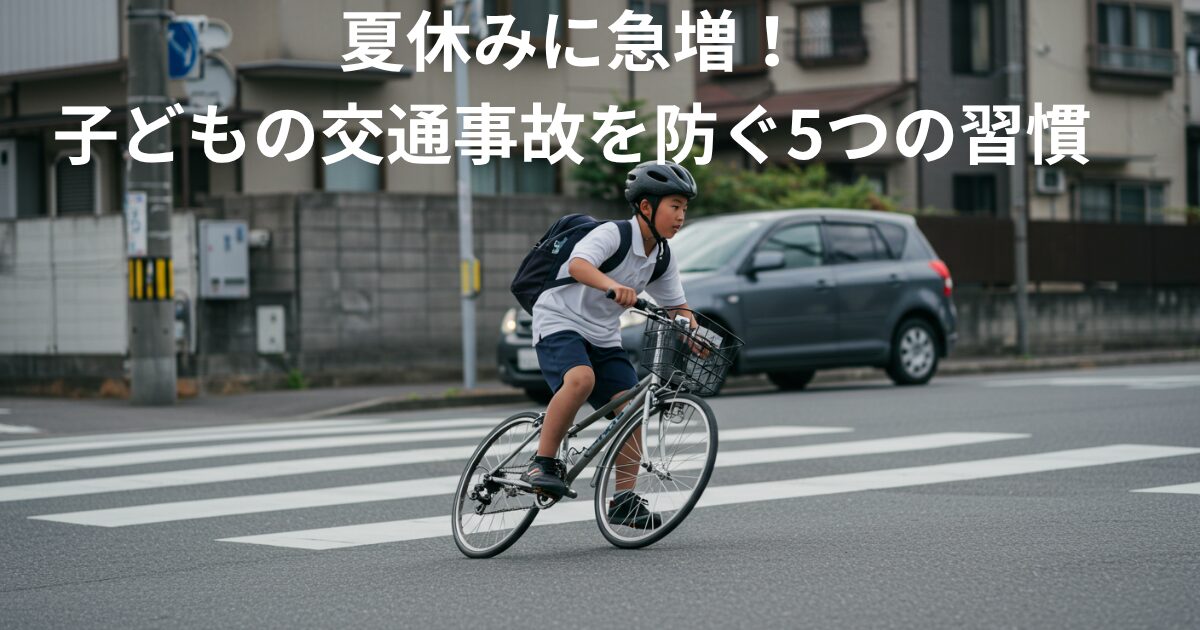

楽しいはずの夏休みが、ほんの一瞬の油断で一生の後悔に変わってしまう――。

毎年、夏になると子どもが関わる交通事故のニュースが相次ぎます。

なぜ夏休みに事故が多発するのか? どこで、どんな場面が特に危険なのか?

そして、保護者として今できる“本当に効果的な対策”とは何なのか?

この記事では、交通事故が増える原因とその予防法を、親目線でわかりやすく解説します。

子どもの命を守るために、今こそ知っておきたい情報がここにあります――。

なぜ夏休みは子どもの交通事故が増えるのか?

夏休みは、子どもたちにとって待ちに待った自由な時間。ですが、同時に交通事故の発生率がぐんと高まる時期でもあります。特に小学生・中学生を中心に、日中に外で遊んだり出かけたりする機会が増えるため、交通の危険と隣り合わせになることが多くなるのです。

事故防止の第一歩は「なぜ夏休みに事故が増えるのか?」を親子で理解し、意識すること。ここでは、その原因を3つの観点から掘り下げていきます。

自由時間が増え「ひとり行動」が増えるから

学校がある期間は、登下校のルートや時間帯が決まっており、集団登校などで子どもが一人で行動する機会は少なめです。

しかし、夏休みになるとそのリズムが崩れ、

・友達の家に遊びに行く

・習い事に一人で通う

・公園やお祭りに出かけるなど、

子ども単独での移動が圧倒的に増えます。

その結果、普段とは異なるルートや交通状況に対応しきれず、危険に巻き込まれてしまう可能性が高まるのです。

特に注意したいのは、”目的地に着くことだけを考えてしまう”子どもの心理。信号無視や飛び出しなど、無意識に危険な行動をとることがあります。

登下校の交通ルールが活かされない場面が増加

普段の登下校では、

- 横断歩道では手を挙げて渡る

- 交差点では一時停止する

- 車道は避けて歩道を通行する

など、学校で教わった交通ルールを自然と守るようになっています。

しかし、夏休みはその“ルーティン”が無くなるため、

・交通量の多い道を通ってしまう

・横断歩道以外で道を横切る

・信号がある場所でも待たずに渡るといっ

た、日常とは違う状況が生まれやすくな

ります。

さらに、道路での注意力が散漫になると、車や自転車の接近に気づかず事故につながるケースも多発しています。

親の“油断”と“慣れ”が事故リスクを高める

「うちの子はもう大丈夫だろう」「去年も何もなかったし」

──そんな“慣れ”や“油断”が、夏休み中の思わぬ事故につながります。

特に小学校中〜高学年になると、自分で行動したがる時期。親がすべてを把握できず、

- 子どもがどこに出かけたのか分からない

- 何時に帰ってくるか曖昧

といったケースも増えがちです。

子どもの成長に合わせた距離感は大切ですが、「何が危険かを一緒に確認する」時間を取ることで、事故のリスクは大幅に下げられます。

小中学生向けオンライン英語教室

【JUMPSTART English】

【年齢別】子どもが交通事故に遭いやすいシチュエーション

未就学児:公園・スーパー駐車場での飛び出し

未就学児(3〜6歳)は、大人の目を離したほんの一瞬で思わぬ行動をとってしまいます。特に多いのが、駐車場や公園での急な飛び出しによる事故です。

【具体例】

・スーパーで買い物を終えた直後、駐車場

に向かう途中に手を振りほどいて走り出

す

・公園の遊具に夢中になった後、道路側へ

無意識に向かう

【防止策】

・手をつなぐ習慣を徹底する(特に

駐車場では抱っこやベビーカーの使用も

検討)

・遊びに夢中になる前に「ここから出たら

危ないよ」と区切りをつけておく

小学生:自転車・歩行中の左右確認不足

小学生になると、一人での行動範囲が広がり、自転車や徒歩での移動中に事故に遭うケースが急増します。特に信号のない交差点や見通しの悪い道で、左右確認不足による出会い頭の事故が多発しています。

【具体例】

・自転車で友達の家に向かう途中、交差点

で一時停止せずそのまま進入

・学校帰りに横断歩道ではない場所を

急いで渡ってしまう

【防止策】

・自転車のルールを親子で再確認

(ヘルメットの着用、一時停止の重要性

など)

・信号のある横断歩道以外は「絶対に

渡らない」ことを日常的に教える

・自転車に乗る前に「止まる・見る・待つ」

の基本を声に出して練習する

【重要ポイント】

中学生:夜間や夕方の友人との外出時の不注意

中学生は行動範囲も広くなり、部活動や友人との外出で夕方から夜間にかけての交通事故リスクが高まります。特に注意が散漫になる「複数人での行動中」や、スマホのながら歩き・自転車運転などが大きな事故につながるケースがあります。

【具体例】

・友達と話しながら横に並んで歩道を

歩き、後方から来た車や自転車に

気づかない

・スマホを見ながら自転車に乗っていた際

にブレーキが遅れ衝突

・黒っぽい服装で夜道を歩いていたため、

ドライバーが発見できず事故に

【防止策】

・夜間外出時は反射材付きのバッグや靴を

使うなど「見える対策」を

・複数人で行動する際も「歩道では1列」「自転車は並走禁止」を家庭で確認

・スマホ使用に関するルールを明確にし、

ながら運転は「重大な危険行為」である

と繰り返し伝える

【親ができるサポート】

小学生向けのプログラミング教室

Code of genius Jr.(コードオブジニアスジュニア)

【場所別】事故が起こりやすい“危険ゾーン”と注意点

夏休み中は、通学のルートから外れた場所での事故が増える傾向があります。遊びや習い事などで、普段通らない道を使うことが増えるからです。ここでは、事故が多発する“要注意エリア”を具体的に紹介します。

通学路ではない“近道”を通るリスク

子供は「早く帰りたい」「友達と一緒に近道を使いたい」という思いから、普段使わないルートを選んでしまうことがあります。しかし、この“近道”には意外な落とし穴が…。

危険ポイント:

- 歩道がない・狭い道が多い

- 車やバイクの抜け道になっている

- 見通しが悪く、飛び出し事故のリスクが高い

防止策:

- 事前に「通っていい道・ダメな道」を一緒に歩いて確認

- 「知らない道は使わない」ルールを家庭内で徹底

- 地図に“OKルート”をマークして可視化するのも効果的

広島の大自然から汲み上げた

天然水ウォーターサーバー 天上の明水

コンビニ・駐車場・交差点周辺は特に注意

夏休みはお小遣いを持って一人でコンビニに行く機会も増えがち。ですが、コンビニの駐車場や出入口、そして交差点付近は、特に交通事故が多発するスポットです。

危険ポイント:

- 駐車車両の陰からの飛び出し

- 車のバックや急発進による接触

- 信号のない交差点での横断

防止策:

- コンビニでは「店の正面から出入りする」ルールにする

- 駐車場では「必ず左右を見てから歩く」習慣を

- 自転車を使うときは「一時停止」「押して歩く」ことを指導

夏祭り・花火大会など人混みでの交通リスクも

夏のイベントといえば、夏祭りや花火大会。ですが、非日常の高揚感や人混みでの視界不良が原因で、交通事故につながるケースも多く報告されています。

危険ポイント:

- 露店を見ながら車道に飛び出す

- 花火の音に驚いて走り出す

- 暗がりで車や自転車に気づかない

防止策:

- イベント前に「はぐれた時の集合場所」を決めておく

- 反射材やLEDライト付きのアイテムを身につける

- 大人が車道側を歩くなど、同行する保護者が安全管理を徹底

親ができる!夏休み前の「交通安全教育」のすすめ

夏休みは、子どもたちが自由に遊びに出かけられる反面、交通事故のリスクが高まる時期でもあります。特に小学生以下の子どもは、予測行動が苦手で、車の動きや信号の変化を正確に判断できないこともしばしば。

そんな子どもたちを守るために、夏休み前に「交通安全教育」を家庭でしっかり行うことがとても重要です。

保護者として「事故が起きてからでは遅い」と強く意識し、家庭内でできる予防教育を積極的に行いましょう。ここでは、親が主導で取り組める3つの効果的な方法をご紹介します。

「見る→考える→動く」のトリプル訓練とは?

多くの交通事故は、「確認不足」と「判断ミス」から起こります。

そこでおすすめなのが、「見る→考える→動く」のトリプル訓練です。

たとえば、横断歩道を渡るとき。

「まず右・左・もう一度右を見る」(=見る)

→「車が来ているか、スピードはどうかを判断する」(=考える)

→「安全だと確認したら、手を上げて渡る」(=動く)

という一連の流れを繰り返し教えることで、子どもは自分でリスクを察知し、安全な行動をとる力を身につけていきます。

実際に一緒に道路を歩きながら「次にどうする?」と声をかけ、子どもに考えさせるスタイルで行うとより効果的です。

家庭内ロールプレイで実践的に学ばせる方法

交通安全教育は、座学だけでは身につきません。

おすすめは、「家庭内ロールプレイ」です。

玄関から家の前の道路までを使って「横断歩道を渡るシーン」「見通しの悪い交差点で止まるシーン」などを再現して、親子で実際に演じてみましょう。

たとえば、

・お母さんが「車役」になり、子どもが

歩行者役

・子どもに「どこで止まる?」「何を見る?」

と問いかけ

・正しい行動ができたら、しっかり褒める

といった流れで進めることで、実際の行動パターンを体にしっかりと覚え込ませることができます。

子ども自身に“なぜ危ないか”を考えさせる質問例

一方的に「ダメ!」「危ないからやめて!」と言っても、子どもはなかなか理解しません。

大切なのは、「なぜそれが危ないのか?」を子ども自身に考えさせることです。

以下のような質問を、日常の会話に取り入れてみてください。

- 「なんで信号が赤のときは渡っちゃダメなのかな?」

- 「車って、すぐに止まれると思う?」

- 「もし道にボールが転がっていったら、どうする?」

- 「自転車に乗るとき、ヘルメットは何のためにかぶるの?」

こうした問いかけを通じて、子どもは自然と「危険を予測する力」や「自分で考えて判断する力」を養っていきます。

もちろん、答えが間違っていてもすぐに否定せず、「なるほどね、でも実はね…」と優しく補足するのがコツです。

子供向けオンラインプログラミング教室

ITeens Lab(アイティーンズラボ)

実際にあった事故例から学ぶ“見落としがちな危険”

夏休みに子どもが遭遇しやすい交通事故には、共通する「油断」があります。保護者が「うちの子は大丈夫」と思っていても、ふとした瞬間に取り返しのつかないことが起きる可能性があるのです。

ここでは、実際の事故事例をもとに、事故につながる見落としやすい行動パターンを紹介します。

「少し先に走っていただけ」で車と接触したケース

ある小学校3年生の男の子が、夏休み中に友達と近所の公園に向かう途中のこと。

親と一緒に歩いていたものの、「先に行ってるね!」と数メートル先を小走りで進んだ瞬間、車道に飛び出してきた自転車を避けようとして、側道から来た車と接触。幸い大きなケガには至りませんでしたが、事故の瞬間は一瞬の判断ミスでした。

ポイント:

「ちょっとだけ先に走る」という行動は、子どもにとって自然なことですが、保護者の視界から外れたその一瞬が非常に危険です。歩く時は「必ず一緒に」「大人より前に出ない」ことを徹底させましょう。

自転車の交差点一時停止を怠った中学生の事例

中学1年生の男の子が、部活動の帰りに自転車で帰宅中、住宅街の交差点で一時停止をせずに進入したところ、右から来た車と接触して転倒。ヘルメットを着用していたため大事には至りませんでしたが、事故後の恐怖と後悔は計り知れません。

ポイント:

「交通ルールは知っているつもり」でも、疲れていたり急いでいたりすると守られないことがあります。特に交差点では「一時停止・左右確認・アイコンタクト」を毎回意識することが命を守る鍵になります。

家庭でも再確認を習慣にしましょう。

勉強が苦手な生徒の最後の砦 👇

夜間の薄暗い服装による視認性の低さが事故を招く

夏休みの夜、お祭り帰りの小学生兄妹が、親と歩道を歩いて帰宅していた際、信号のない横断歩道で立ち止まらず横断しようとした瞬間、対向車が急ブレーキ。ギリギリで接触は避けられたものの、薄暗いTシャツを着ていたため、ドライバーは直前まで子どもに気づかなかったといいます。

ポイント:

夜間の移動時は、子どもには明るい色や反射材付きの服装を選ぶように心がけましょう。反射キーホルダーやタスキは100円ショップでも手に入り、事故予防に大きな効果を発揮します。

「うちの子は大丈夫」こそが

一番危険

夏休み中の交通事故は、ほんの一瞬の油断が命に関わる重大事故につながる恐れがあります。

「いつもの道だから」「少し先を歩いてるだけだから」といった気の緩みが、大切な子どもを危険にさらしてしまいます。

最後に笑うために 家庭教師の銀河

備えて安心!交通事故防止に役立つグッズ&ツール

夏休みは、子どもたちにとって自由な時間が増える一方で、交通事故のリスクも高まる時期です。特に日中の外出や、自転車・徒歩での移動が増えることから、「目立つ工夫」や「見守る仕組み」が重要になってきます。ここでは、交通事故を未然に防ぐために役立つ便利なグッズやツールをご紹介します。

反射材つきのランドセルカバー・靴・キャップ

まず注目したいのが「反射材」の活用です。交通事故の多くは、ドライバーが子どもの存在に気づくのが遅れたことによって起こります。特に夕方以降や曇りの日は視認性が下がるため、反射材のついたアイテムは命を守る大きな味方です。

- ランドセルカバー

夜道や薄暗い朝にも反射して目立つため、安全性が格段に向上します。最近ではデザイン性も高く、子どもが喜んで使いたくなるようなカバーも豊富に登場しています。 - 靴やキャップにも反射材

動く部分である「足」や「頭」は、特にドライバーの目に入りやすいため、ここに反射材があると効果抜群。スポーツブランドなどからも機能性を重視したモデルが出ているので、日常使いにおすすめです。

子ども用GPS・見守りアプリの選び方と活用術

子どもが一人で行動する場面が増える夏休みには、「今どこにいるか」がわかる見守りツールが非常に役立ちます。

- GPS端末タイプ

小型で軽量、ランドセルやポケットに入れて持ち運べるタイプが主流。ボタンひとつで「今ここにいるよ」と通知できるものや、不審者接近を感知する機能つきのものもあります。 - スマホアプリタイプ

スマートフォンを持っている子どもには、専用の見守りアプリが便利です。家族とリアルタイムで位置情報を共有できるほか、「特定のエリアを出たら通知」などの設定も可能。

地域の「こども見守り隊」や交番との連携も効果的

テクノロジーだけでなく、「人の目」も事故防止には大きな力を発揮します。地域ぐるみでの見守り体制を活用することで、より安心して夏休みを過ごせます。

- こども見守り隊の活用

多くの自治体では、登下校時や通学路にボランティアの「こども見守り隊」が配置されています。事前に情報を共有しておけば、夏休みの自主学習や習い事の行き帰りでも目を配ってもらえる可能性があります。 - 交番への相談もおすすめ

子どもがよく通る道や、危険な交差点について交番に相談すると、警察官が巡回を強化してくれるケースもあります。

見知らぬ人に声をかけられた場合など、もしもの時の対応方法も家庭で共有しておくと安心です。

おうちで親子で、英語絵本と歌あそび

Baby English Labo

夏休み中の安全を守る!親子で使えるチェックリスト

夏休みは、子供たちにとって楽しみなイベントが満載の季節です。しかしその一方で、交通事故が急増する時期でもあります。警察庁や各自治体のデータによると、特に小学生の交通事故は夏休みに入ってからの1カ月間で急増する傾向にあります。

自由な時間が増える分、子供たちが一人で外出する機会や、友達同士で遠くへ出かける場面も多くなります。そんな時に、交通ルールを忘れてしまったり、気が緩んで周囲の状況を見逃したりすることで事故のリスクが高まるのです。

だからこそ、夏休みに入る前、そして毎日のお出かけ前に、親子で交通安全について確認する習慣を作ることが大切です。ここでは、「夏休み 子供 交通 事故 防止」のために、実際に使えるチェックリストをご紹介します。

お出かけ前の“交通ルール確認チェック”

夏休み中の外出前には、まず「交通ルールの再確認」を親子で行いましょう。例えば、以下のようなことをチェックしてみてください。

✅ 横断歩道は必ず手を挙げて渡る

✅ 青信号でも左右の安全確認を忘れない

✅ 自転車に乗るときは必ずヘルメットを

着用

✅ 歩道がない道路では、必ず右側通行

✅ 道路に飛び出さない・ふざけない

また、信号や標識の意味をクイズ形式で確認するなど、楽しく学ぶ工夫も効果的です。

日没時間と服装チェック(目立つ色で視認性UP)

夏休み後半になると、日没時間が徐々に早まっていきます。夕方になっても遊び足りずに帰宅が遅れることもありますよね。そんなときに怖いのが、暗くなってからの「見落とし事故」です。

暗い色の服装では車や自転車から発見されにくく、接触事故のリスクが高まります。

そこでおすすめなのが、視認性の高い「目立つ色」の服や帽子、バッグを選ぶことです。たとえば、黄色・オレンジ・白・蛍光色などは遠くからでもよく見えます。

さらに、反射材のついたグッズ(ランドセルカバー、靴、リュックなど)を身につけることで、薄暗い夕方でも車のライトで存在がしっかり確認できます。

また、出かける時間帯と日没時刻を確認し、できるだけ明るいうちに帰宅する習慣をつけることも重要です。

もしもの事故時の「対応マニュアル」を家に貼ろう

どれだけ気をつけていても、100%事故を防げるとは限りません。だからこそ、万が一に備えた「対応マニュアル」をあらかじめ準備しておくことも大切です。

たとえば、以下のようなポイントをまとめて、見やすい場所に貼っておくと安心です。

✅ 緊急連絡先(保護者の携帯番号、近所

の信頼できる大人)

✅ 救急車・警察への通報方法(119・110

の使い方)

✅ ケガをしたときの応急処置方法

✅ 自宅の住所・名前・保護者の名前を

言えるか確認

また、子供自身にも「困ったらすぐ大人に知らせる」「ひとりで悩まず助けを求める」ことの大切さをしっかり伝えましょう。

まとめ

夏休み中の子どもの交通事故を防ぐために大切なこと

夏休みは、子どもにとって自由で楽しい時間が増える一方で、交通事故のリスクも高まります。保護者として、日常のちょっとした心がけや事前の準備で、大切な命を守ることができます。以下に、今回ご紹介したポイントを振り返りましょう。

✅ 事故防止のためのチェックポイント

- 出かける前には親子で交通ルールの確認を!

信号の見方、横断歩道の渡り方、自転車の乗り方など、基本的なルールを子どもと一緒に声に出して確認しましょう。 - 服装は「視認性」を重視することが重要

夕方以降や曇りの日には、白・黄色・蛍光色などの目立つ服を選ぶことで、ドライバーからの視認性が大きくアップします。 - 日没時間を意識して「暗くなる前に帰る」ルールを決める

夏でも18時以降は視界が悪くなり、事故リスクが上がります。時間を意識することで事故を未然に防げます。 - 「もしものとき」のために対応マニュアルを作成して家に貼る

救急連絡先、保険証の場所、親の連絡先などをまとめておくと、家族全員が冷静に対応できます。 - 通学路・遊び場の危険ポイントを事前にチェック

交通量の多い交差点、見通しの悪い場所などは一緒に歩いて確認し、注意点を話し合いましょう。 - 友達同士での外出時も注意喚起を!

「誰とどこへ行くのか」「何時に帰るのか」をしっかり確認しておくことが、トラブルの予防につながります。

以上を習慣化することで、夏休み中の交通事故を大幅に減らすことができます。

「ちょっとの確認」と「声かけ」が、子どもたちの命を守る第一歩です。

ご家庭でできる対策から、地域での見守りまで、できることを一つずつ実践して、安心・安全な夏休みを過ごしましょう。

コメント