※このサイトのリンクには広告が含まれています

夏休みの宿題の中でも、特に頭を悩ませるのが「自由研究」ではないでしょうか?

特に小学4年生は、テーマ選びに工夫が求められる学年。「簡単に終わらせたい」「でも、ちゃんと見栄えよく仕上げたい」——そんな親子の本音に寄り添い、少ない日数・少ない道具でできて、しっかり達成感が味わえる自由研究アイデアを厳選してご紹介します。

さらに、先生ウケする“まとめ方のコツ”や、100均で揃う材料リスト、4日で完成するスケジュール案まで徹底解説。

この記事を読めば、「もうテーマに悩まない!」「自信をもって提出できる!」そんな自由研究が、親子で楽しく完成できるはずです!

子供向けオンラインプログラミング教室

ITeens Lab(アイティーンズラボ)

なぜ“簡単だけど達成感ある”自由研究が求められるのか?

夏休みといえば、子どもたちにとっては楽しみな長期休暇。一方で、保護者にとっては「自由研究どうしよう…」「毎年ネタ切れ」「親が全部やるわけにもいかない」と悩ましい時期でもあります。とくに小学校4年生になると、先生からの評価も「見た目」「まとめ方」「発表内容」などが重視されるようになり、本人も少しずつ“自分らしさ”を出すようになります。

だからこそ重要なのが、「簡単にできる」けれど「達成感のある」テーマ選びと進め方です。短時間でできる内容であっても、観察やまとめの工夫次第で評価を上げることは十分可能です。

では、なぜこの“簡単だけど達成感ある”自由研究が今求められているのでしょうか?その理由を、以下で詳しく見ていきましょう。

夏休みは遊びたいからこそ、手軽に終わらせたい

子どもにとっての夏休みは、普段できない遊びや旅行、体験がたくさん詰まった貴重な時間です。「宿題ばかりに時間を取られたくない」と思っているのは、子どもだけではなく、実は親も同じではないでしょうか?

自由研究を手軽に済ませるためには、

・準備が少ない

・材料が手に入りやすい(100均でOK)

・1日〜2日で終わる内容

といった要素が大切です。ただし、“手軽さ”と“手抜き”は違います。限られた時間でも、「なぜ?どうして?」という問いに目を向けて考察を入れるだけで、研究らしさがグッと増します。

4年生は「丁寧なまとめ」と「興味深さ」のバランスがカギ

小学4年生は、「自分で調べて書く力」が育ちはじめる時期です。だからこそ、テーマ選びでは「自分がちょっと興味があること」から選ぶのがおすすめ。

たとえば、

・ペットボトルを使った実験

・食品の腐敗と保存方法の違い

・雑草の生命力の観察

といったテーマなら、身近で取り組みやすく、子どもの目がキラッと光るはずです。

また、まとめ方の工夫(写真・図・色分けなど)も高評価につながります。4年生らしい丁寧さや観察の視点を表現することで、ぐっと“研究っぽさ”が出ます。

親子で進めることで“学びの質”が格段にアップ

自由研究を「子どもに丸投げ」にする必要はありません。むしろ、親が適度に関わることで、子どもの学びの深さは大きく変わります。

とはいえ、手を出しすぎるのもNG。親の役割は、

・一緒にテーマを考える

・材料を用意するサポート

・「それってどういうこと?」と問いかける

・まとめ方のアドバイスをする

といった“見守り型”がおすすめです。とくに問いかけを通じて子ども自身が考えることで、「気づき」が生まれ、ただの観察が立派な研究になります。

「一緒に作った自由研究、発表会も楽しみだね」と笑い合える体験こそ、夏休みの自由研究の最大の学びかもしれません。

中学・高校・大学受験は

個別指導でじっくり対策を【大志学院】

学年別:4年生にぴったり!おすすめテーマ3ジャンル

小学校4年生になると、自由研究の質もぐっと求められるようになります。ただ「作って終わり」ではなく、「なぜ?」「どうだった?」という視点でまとめる力が問われてきます。

今回は、そんな4年生の子どもたちにぴったりな自由研究テーマを【3つのジャンル】に分けてご紹介。どれも夏休み中に安全に取り組めて、事故リスクも低く、親子で楽しめる内容ばかりです。

日常の身近な疑問で選ぶ観察系テーマ

観察系テーマは、特別な道具が不要で、家庭内や身近な場所で完結できるのが魅力。さらに、時間をかけて変化を記録することで「継続力」や「探究心」をアピールできます。

例1:冷蔵庫の中と外、食品の腐り方はどう違う?

- 材料:食パンや果物など身近な食品

- 方法:冷蔵と常温の保存で何日くらいでカビが生えるか観察

- ポイント:保存環境と腐敗速度の関係を比較する

例2:同じ植物、置く場所で育ち方は変わる?

- 材料:豆苗やミニトマトなど成長が早い植物

- 方法:日陰と日向、水の量を変えて成長記録

- ポイント:光や水の違いで成長スピードがどう変わるか考察

→事故リスクが少なく、毎日コツコツ記録できる“安全な夏休み習慣”としてもおすすめです。

低コスト・短時間でできる実験系テーマ

時間が限られる夏休み後半にも間に合う「一日でできる」系の実験は、親子で盛り上がること間違いなし。身近な道具で行える科学的アプローチが人気です。

例1:ペットボトルロケットを飛ばしてみよう

- 材料:ペットボトル、重曹、酢など

- 方法:化学反応で出るガスを利用してロケットを飛ばす

- 注意:屋外で必ず保護者同伴で実施

例2:水に浮く?沈む?身近なもので比べてみよう

- 材料:卵、塩、水、他いくつかの物体

- 方法:水の濃度や形状で浮力がどう変わるかを観察

- ポイント:塩水濃度を変えるなど工夫しやすい

→実験前後の安全対策(目の保護・広い場所の確保)も合わせて学ぶことで、事故防止意識の向上にもつながります。

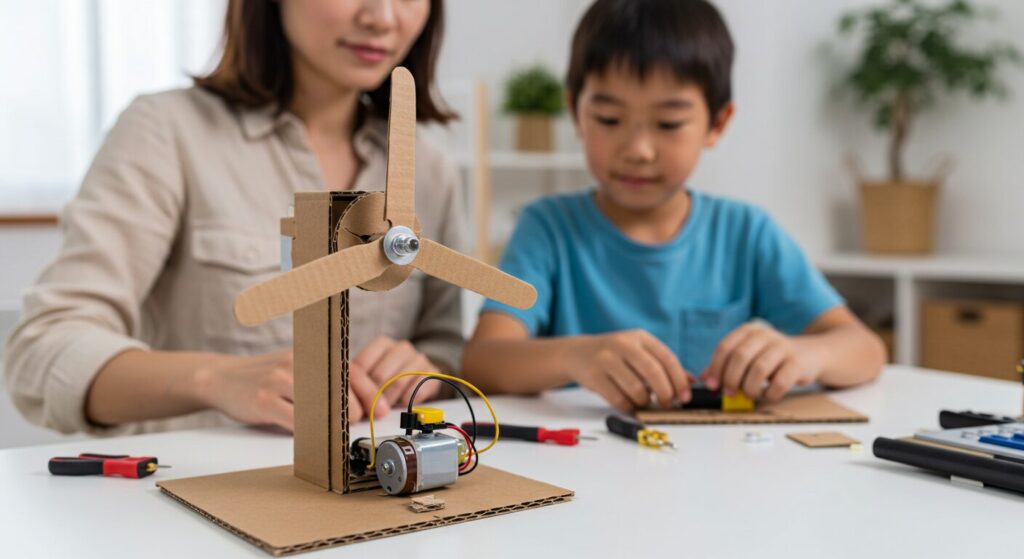

工作×調べ学習のアイデア:組み立て・発表まで一体感

「作るだけじゃなく、調べてまとめる」力が求められる4年生には、工作と学びがセットになったテーマが人気。発表でも注目を集めやすいです。

例1:段ボールで作る風力発電の仕組み

- 材料:用意するもの

・段ボール(A4サイズくらい、厚紙でもOK)

・小型モーター(100均や通販で手に入る)

・LEDライト(豆電球でも代用可)

・ペットボトルのキャップ(風車の軸用)

・プロペラ or 手作りの羽(牛乳パックやペットボトル)

・ストロー(軸の支え)

・乾電池(動作確認用)

・はさみ・カッター・セロテープ・グルーガン(または木工用ボンド)

作り方手順

1.風車の羽を作る

牛乳パックや厚紙を使って、扇風機のような羽を4〜6枚作ります。

ペットボトルキャップに羽を均等につけて、回るように固定します。

2.羽とモーターを接続

ペットボトルキャップの裏に小型モーターの回転軸を差し込み、グルーガンで固定。

軸がぶれないよう、ストローや段ボールで支柱をつけましょう。

3.土台を作る

段ボールをL字型にして風車を固定。

羽が自由に回転できる位置にモーターを取り付けます。

4.電気の通電テスト

モーターにLEDライトを接続し、風を当ててライトが光るか確認。

ドライヤー(冷風)やうちわで風を送るとわかりやすいです。

💡 ポイント

モーターの選び方で発電量が大きく変わる(3V〜6V推奨)。

羽の大きさや角度を変えて、どれが一番光るか実験してもOK。

「再生可能エネルギー」や「風力発電のしくみ」についても一緒に調べると◎ - 方法:風を当ててライトがつくか実験

- 調べ学習:風力発電の原理や、世界で使われている場所を調べる

例2:地震に強い家の形とは?模型で強度テスト

- 材料: 用意するもの

・ストロー(骨組みに使用、約20~30本)

・つまようじ(補強用)

・粘土またはグルーガン(接合用)

・厚紙または段ボール(土台)

・重り(消しゴムやビー玉など)

・ゆらすためのトレイ or お盆

・メジャー or 定規

作り方手順

1.家の基本形を決める

三角屋根の家、四角の家、ピラミッド型など3種類ほど用意。

ストローと粘土で骨組みを組み立てる(接着点はしっかり)

2.それぞれの模型に重りをのせる

家の中心または屋根部分にビー玉などを1個のせて重心を安定させる。

各家の高さや幅をメモしておくと比較しやすい。

3.トレイで地震を再現

模型をトレイに乗せ、手で揺らして「どの形が一番崩れにくいか」観察。

同じ強さで何回か揺らして、倒れた回数・壊れた度合いを記録。

学び・工夫のポイント

・三角形は力に強い! → トラス構造の強さを

知る良い機会。

・重心が低い=安定する → 背の低い家が倒れ

にくい理由を実感。

・接着方法や補強の仕方も影響大 → つまよう

じを柱に入れて補強すると強くなる。

~調べ学習のヒント~

阪神・東日本大震災で倒れた建物と耐えた建物の違い

地震に強い家の最新技術(免震・制震など)

木造と鉄筋の違いについて

・ - 方法:家の形を変えて、地震の揺れにどれだけ耐えられるか試す

- 調べ学習:建築構造や災害対策を合わせてまとめる

→災害やエネルギー問題といった社会課題に触れつつ、「安全に暮らすには?」という視点を自然に学べるのがポイントです。

※、どちらの工作も、小学4年生が「自分で作って理解できる」難易度で、かつエネルギー問題や防災意識にも自然につながる自由研究テーマです。

「風力発電」は地球環境とエネルギー

「地震に強い家」は災害対策と防災意識

という社会とのつながりも学べます。

必要であれば「まとめ方のテンプレート」や「写真付き見本」もお作りできますので、お気軽にお声がけください。

受験のホームドクター「代々木進学会」

親が知っておきたいサポートの「質」の変化

4年生になると、自由研究の内容にも“深さ”や“広がり”が求められます。とはいえ、まだまだ大人のサポートも必要な時期。親として「どこまで手伝えばいいの?」「つい口出ししてしまう…」と悩む方も多いのではないでしょうか。

ここで大切なのは、「すべて教える」サポートから、「自分で考える力を伸ばす」サポートへと質をシフトすること。簡単で達成感のある自由研究を成功させるには、親の関わり方が大きく影響します。

教えるより「問いかけ」で子どもの思考を引き出す方法

子どもが自由研究に取り組むとき、つい「これはこうやるんだよ」「この方が早いよ」と教えたくなるもの。でも、4年生は自分の考えを持ち始める時期。そんなときに効果的なのが“問いかけ”です。

たとえば…

・「どうしてこのテーマを選んだの?」

・「ほかに似たような例ってないかな?」

・「このやり方でうまくいくかな?試して

みる?」

このような投げかけは、子どもに「考えるきっかけ」を与え、自主性を引き出します。結果的に、自分の言葉でまとめられる自由研究になり、達成感も大きくなります。

進め方のペース配分:長く続けるコツ

自由研究は一気にやるより、少しずつ継続して進めた方が、知識も深まり、完成度も高くなります。

たとえば、次のようなペースが理想的です。

| 日数 | 内容 |

|---|---|

| 1日目 | テーマを決める・理由を考える |

| 2日目 | 調べる・実験・観察 |

| 3日目 | 結果をまとめる |

| 4日目 | 感想・気づきを書く |

| 5日目 | 表紙づくり・清書 |

このようにステップを区切ると「今日の分だけやろう!」とやる気が維持しやすくなります。忙しい夏休みの中でも、無理なく楽しく進められますよ。

まとめのテンプレート活用でまとめもグッと見やすく!

せっかく調べたり体験したりしても、最後の「まとめ」がうまくいかないと評価が下がってしまうこともあります。そこで役立つのが自由研究まとめテンプレートの活用です。

【まとめテンプレート例】

1.この自由研究を選んだ理由

2.やったこと(観察・実験・調べたこと)

3.結果(何がわかった?どうなった?)

4.感想(自分が感じたこと・面白かった

こと)

5.これからやってみたいこと

この流れに沿って書けば、4年生でもバランスよく見やすいレポートになります。また、事前にノートやワークシート形式で下書きを作っておくと、清書がとてもスムーズに!

簡単でも高評価!完成度を上げる!まとめポイント

小学生4年生の自由研究では、「簡単だけどよくできている!」と評価されるポイントを押さえることで、内容がぐっと引き立ちます。ここでは、テーマを問わず使える“完成度を高めるまとめの工夫”をご紹介します。親子で楽しく振り返りながら、見た目も中身もワンランクアップを目指しましょう。

写真・図・感想を“目で見て楽しめる”工夫術

文章ばかりのまとめでは、読む側も疲れてしまいます。写真や図、イラストを効果的に使うことで、見た目がパッと華やかに、内容も伝わりやすくなります。

・実験中の写真や道具のイラストを

使って、過程がひと目でわかるように

・グラフや表を使うことで、結果の違いや

比較がわかりやすくなる

・感想部分はふきだしやメモ風にすると

読みやすく、親しみやすい

特に観察系や工作系のテーマでは、「作っている途中の写真」や「完成品のアップ」などを載せると、取り組みの様子がよく伝わります。

「なぜそうなった?」を加えるだけで深みが増す

実験や観察の結果をただ書くだけでなく、「なぜその結果になったのか」を自分なりに考えることが、自由研究としての完成度をぐっと引き上げます。

たとえば:

- 「水に浮くものと沈むものを比べた」→「なぜ10円玉は沈んで、葉っぱは浮いたのか?」

- 「植物の成長を観察した」→「なぜ日が当たると花がよく咲いたのか?」

答えが完璧でなくても大丈夫。子どもなりの予想や発見が書かれているだけで、オリジナリティと考える力が感じられるまとめになります。

学んだことは「発表用メモ」にして、家族発表会もおすすめ

まとめの最後に「この自由研究でわかったこと・学んだこと」を箇条書きにしたメモを作ってみましょう。学校での発表準備にもなりますし、家庭でも「発表タイム」を開いて、家族に披露する場をつくるのもおすすめです。

- 学んだことを3つ程度に絞って、わかりやすく短く書く

- 声に出して発表できるよう、原稿を作っておくと安心

- 家族が質問してあげることで、さらに理解が深まる

オンラインコース みんなの塾

これで安心!準備から提出までの親子スケジュール案

4日でできる!ペース配分付きタイムスケジュール

●1日目:テーマ決め&材料集め

・親子で自由研究テーマを相談

・テーマが決まったら、必要な材料を書き出す

・100円ショップや自宅にあるもので代用できるものを確認

●2日目:実験・観察・制作作業

・作業を始める前に、記録用紙やスマホ(記録用写真)を準備

・制作・実験中の手順や変化をしっかり

観察&記録

●3日目:まとめ作業

・表紙、写真貼り付け、図の描写

・考察、結果、感想文を書く

●4日目:最終チェック&清書

・誤字脱字や図の向きを確認

・見やすさやレイアウトを整える

・必要なら画用紙に清書、ファイルにまとめて提出準備

材料準備リスト&100円グッズ活用方法

自由研究に使えるおすすめ100円グッズとその活用例を紹介します。

●おすすめ100円グッズリスト:

・プラスチックコップ・紙皿・割りばし

(実験道具)

・ミニ黒板・ホワイトボード(まとめ用

ボード)

・画用紙・スケッチブック(まとめ記録用)

・シール・カラーペン・マスキングテープ(装飾用)

・虫かご・観察用ルーペ(観察系テーマに)

100円グッズを活用することで、コストを抑えつつ、見栄えのする作品を作ることができます。

最後に見直すチェックリスト【図や感想、誤字脱字含む】

提出前に親子でチェックしておきたい確認項目を一覧にしました。

●自由研究提出前チェックリスト:

・テーマは明確か?

・観察や実験の記録は具体的か?

・写真や図が整理されていて見やすいか?

・結果や考察が自分の言葉で書けてい

るか?

・誤字・脱字・文法のミスはないか?

・見た目が整っていて丁寧に仕上げられて

いるか?

・ファイルや台紙の汚れ・破れはないか?

このチェックリストを活用すれば、完成度の高い自由研究が提出できます。親がやりすぎず、あくまで「手伝い」に徹することで、子ども自身の達成感を引き出せるのもポイントです。

学資保険の無料相談サイト 【ガーデン】

まとめ

小4向けの簡単自由研究は“親子の工夫”で輝く!

小学生4年生向けの自由研究は、「簡単・手軽・達成感あり」がカギです。時間や予算をかけすぎず、でもしっかり「学び」や「発見」があるテーマを選べば、子ども自身が楽しく取り組めて、高評価も狙えます。親子で取り組む場合は、サポートの「質」も意識しましょう。

この記事の重要ポイントを以下にまとめます:

- 4年生に最適な自由研究は、「観察・実験・工作」の3ジャンルがおすすめ

- 短期間で完成するテーマを選ぶと、親子で無理なく取り組める

- 完成度を上げるには「写真・図・感想・考察」が重要

- 問いかけ型の声かけで、子どもの思考力・主体性を引き出すのがコツ

- 100円グッズや家にある材料を活用すれば、低コストで工夫ができる

- 「4日で完成できるスケジュール案」を活用して無理なく進行可能

- 最後は提出前チェックリストで“仕上がり”を確認すると安心

- 家族発表会を通じて、子どもの学びの成果を共有するのも◎

自由研究は、単なる課題ではなく「探究心」や「表現力」を育てる絶好のチャンスです。今年の夏は、親子で一緒に、“楽しく学べる自由研究”を実現させましょう!

コメント