※このサイトのリンクには広告が含まれています

「またそれ?」「去年も見たよ!」――そんな声を避けたい3年生と保護者必見!

せっかくの自由研究、せっかく時間をかけるなら、“人とかぶらないテーマ”で驚かせたい・評価されたいと思いませんか?

この記事では、ありきたりを脱出するユニークなのに簡単!親も安心の自由研究アイデアを、実例・まとめ方・親のサポート術までぜんぶ紹介。

「他とちがう!」と言われる作品を一緒に目指しましょう!

なぜ“人とかぶらない”自由研究を選びたいのか?

学資保険の無料相談サイト【ガーデン】

夏休みの自由研究、どうせやるなら「誰ともかぶらないユニークなテーマを選びたい」と思うご家庭は少なくありません。とくに小学3年生は、自分で調べて考える力がぐんと伸びる時期。だからこそ“自分だけの発見”が光る自由研究に挑戦したいのです。

クラス提出後の「独自性重視」の背景

自由研究の発表の場では、「あ、それ見たことある!」「またアサガオの観察か…」といった“かぶり”が少なくないのが実情です。そんな中で似た内容を提出すると、どうしても比べられてしまったり、本人が「自分の研究って地味だったかな…」と感じてしまったりすることも。

一方で、自分でテーマを発掘し、実験や調査を通して「なるほど!」「意外だった!」という発見をした研究は、担任の先生やクラスメイトにも強く印象に残ります。子ども自身が“自分の力でやりきった”という実感を持てる点も大きな魅力です。

さらに最近では、「家庭学習の一環として自由研究の質も問われる」傾向にあり、提出する内容にオリジナリティを求める声が高まっています。「他の子とは違う」「ちゃんと考えてるね」と感じられる自由研究は、子どもの自信にもつながるでしょう。

3年生だからこそ“理科・社会”が合わさるレベルアップ期

小学3年生は、理科や社会といった教科が本格的に始まるタイミング。だからこそ、「生活科」から一歩進んだ“観察+記録+分析”といった総合的な力が求められる自由研究を始める絶好の時期です。

この学年でしかできないおすすめのジャンルは、「理科と社会の中間」に位置するようなテーマです。たとえば:

・理科:影の動き、天気、植物の成長、

音の伝わり方

・社会:地域の特産物、昔の道具、街の歴史

や変化

これらを“観察+実験”または“調査+まとめ”として組み合わせることで、他の子と一線を画す“かぶらない研究”が可能になります。

加えて、「自分の生活に関係していること」を選ぶと、調査もスムーズに進み、本人も主体的に楽しんで取り組めます。夏休みの外出や家族との会話もネタになりますので、日常生活と学びがつながりやすいのも特長です。

子供向けオンラインプログラミング教室 ITeens Lab(アイティーンズラボ)

ユニーク+実用性◎のテーマ選びのコツ

「どうせなら目立つ自由研究にしたい!」でも、目立つ=奇抜、というわけではありません。小学校3年生の自由研究で大切なのは、**「自分の身の回りをよく観察して、ちょっとだけ深く掘り下げること」**です。

ここでは、「かぶらず」「楽しく」「学びが深まる」テーマの選び方を3つのコツに分けて紹介します。

①「身近な不思議」を深掘る

例:家の壁や影、雨上がりの街の変化

子どもたちは毎日いろいろな「なんで?」を感じています。

それを見逃さずに、ちょっと視点を変えて自由研究に落とし込むと、「オリジナルの発見」が生まれます。

おすすめのヒント:

・家の壁にうつる影の動き → 1日でどう

動く?何時に一番長くなる?

・雨がやんだ後の道路の水たまり → どこが

先に乾く?理由は?

・ゴミ収集の日に出ているゴミの種類 →

曜日ごとに違う?家庭によって傾向は?

こういった“生活の中の謎”は、ほかの子が見落としがち。でも、実は学びの宝庫です。

② “自分だけの発展アイデア”を入れる

比較、記録、写真、グラフ化など

自由研究が「かぶってしまう」最大の理由は、発展させずに終わるからです。

たとえば:

・「朝顔を育てた」→ かぶる

・「朝顔とヒマワリを比べて、水の量で

成長の差を調べた」→ かぶりにくい!

ちょっとした工夫を加えるだけで、一気に独自性がアップします。たとえば:

こうしたアプローチを加えることで、「自分だけの研究」になります。

※グラフは手書きでもOK!まとめ方が丁寧だと評価ポイントに。

③「社会×理科」の複合型ならかぶりにくい

例:地域の昔と今の道具比較・通学路観察日誌

理科や社会の学びを“組み合わせる”ことで、内容に深みが出て、かぶりにくいテーマが完成します。

具体例:

・「昔の台所道具と今の道具を比較」

→ おばあちゃんにインタビュー+実物写真

つきで資料化!

・「通学コースにある植物や看板を1週間

記録」

→ 見えなかった変化が見えてきて、

自分だけの“発見”に

・「商店街の音の変化を時間帯別に録音して

比較」

→ 社会×理科×ICT(情報通信技術)で、

かぶりゼロ!

これらのテーマは、「考えてるな」「観察力があるな」と先生の目にも留まりやすくなります。

オンライン家庭教師 e-Live(イーライブ)

実際に「かぶらない体験型テーマ」3選+発展アイデア

個別指導COACH【コーチ学習塾】

3年生になると「ちょっと難しいことにもチャレンジしたい!」という好奇心が広がる時期。せっかくの自由研究なら、**“人とちょっと違う”**ことに取り組んで、自分だけの視点や発見を形にしたいですよね。

ここでは、体験・観察型で実際に取り組めて、しかも人とかぶりにくいテーマを3つ厳選!さらにそれぞれに「発展アイデア」もご紹介します。

A. “影アート観察”:太陽の動きと影の形で一日を記録

必要な道具と観察の進め方

- 紙(A4以上)、鉛筆、カメラ(スマホでOK)、テープ

- 朝7時〜夕方5時まで、毎時間ごとに同じ場所・同じ物の影を記録

- スケッチまたは写真に撮って、時間と一緒にメモする

工夫要素:アングル比較、写真・スケッチして時間ごとの違いをまとめる

- 午前と午後で「影の向きや長さ」がどう違うかを比べてグラフに

- スケッチ+実写の“影アート図鑑”としてまとめれば見ごたえアップ

- 発展版:季節による違いを2日間比較する(例:晴れの日と曇りの日)

ポイント: 「理科+アート+観察力」の複合テーマはかぶりにくく、楽しく続けられます。

勉強し放題のオンライン学習塾「STUDY BASE」

B. “地域の石・土の色調調査”:近所歩き調査+比較表づくり

「写真+色見本台紙」で整理する方法

- 道端、公園、学校のまわりで石や土を観察(拾う前に学校確認を)

- 採取した石や土を紙の上に並べて、色鉛筆で“そっくり色”をぬって名前をつける

- デジタルカメラで写真を撮り、観察メモをまとめる

応用:雨上がりと乾燥後の変化を比べてみる

- 同じ場所の「雨の日・晴れの日」でどう色が変わるかも記録

- 比較表にして、「なぜこんな色になるのか?」を調べるとさらに深まる

ポイント: 社会(地域)と理科(土の性質)が組み合わさり、“自分の町を知る”研究としても評価されやすいです。

C. “ペットボトルでミニ雲をつくろう”:ペットボトル実験+条件比較

実験の基本材料:

- ペットボトル(500ml)、ぬるま湯、ヘアスプレー(無香料)、手袋

実験方法:

- ペットボトルにぬるま湯を入れる(1/3くらい)

- スプレーをシュッとひと吹き

- フタを閉めて手袋で数回ギュッと押してからパッと離す

- 中にモヤモヤの“雲”ができる様子を観察!

「お湯やスプレーの変化がどう影響?」を細かく調べてみると差が出やすい

- 水の温度を変える(ぬるま湯/冷水/熱湯)とどうなる?

- スプレーの回数や種類で違いはある?

- できた“雲”の大きさや持続時間をグラフにして比較しよう

ポイント: 観察+実験+分析が一体になった、理科好きキッズにぴったりの研究テーマです。

中高生向け留学プログラム

U-GAKU(ユーガク)

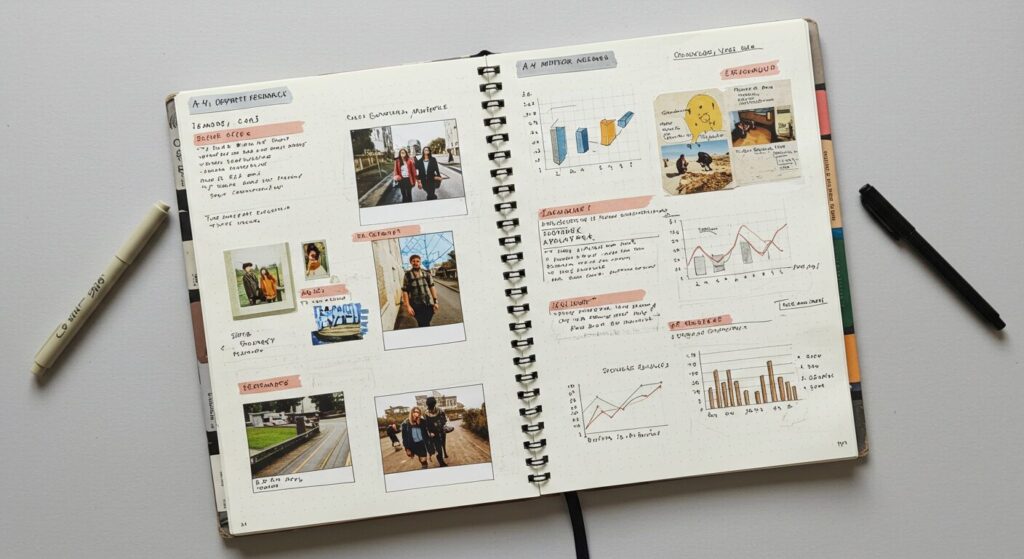

自由研究を魅せる“まとめの工夫”テクニック

せっかく「人とかぶらない」自由研究に挑戦したなら、最後の“まとめ方”にも一工夫を加えるのがおすすめです。内容がユニークでも、まとめがシンプルすぎたり読みにくかったりすると、先生やクラスメイトに伝わりにくくなってしまいます。

3年生らしく、わかりやすく・楽しく・発見が伝わるようにする「まとめの技」をご紹介します。

写真・絵・表をふんだんに使って見やすく!

文章だけの自由研究よりも、写真・スケッチ・図・表を取り入れることで、パッと見たときに「どんなことをしたのか」がすぐに伝わります。

具体的な工夫アイデア

- 実験の様子をスマホで撮影し、時系列で並べる

- 比較結果を表にまとめる(例:「午前」「午後」での違い)

- 石や土の色などは、実物に似せた色ぬり+写真で再現力アップ

絵が得意な子はイラスト入りの観察日記風にすると、親しみやすくて見ていて楽しい作品になりますよ。

受験のホームドクター「代々木進学会」

「気づいたこと」のコメント欄を入れて、“自分の言葉”で伝える

研究内容だけでなく、**「どう思ったか」「びっくりしたこと」「やってみての感想」を書き添えると、その自由研究が“自分だけの体験”**であることが伝わります。

コメント欄の例

- 「午後3時になると、影がとても長くなってびっくりした」

- 「思ったより雲ができにくくて、失敗もあったけど楽しかった」

- 「石の色は全部同じと思っていたけど、こんなに差があるなんて!」

書き方のポイントは、「です・ます」よりも「~と思った」など、話しかけるように書くこと。読む人に“声”が届くまとめになります。

「もしも〇〇だったら?」という疑問を入れて“次の発展”を示す

3年生らしい柔らかな発想や疑問は、そのまま未来へのテーマになる大事なタネです。研究の最後に「次にやってみたいこと」や「こうだったらどうなるか?」といった**“発展アイデア”**を入れてみましょう。

発展コメント例

- 「もし冬に同じ影の観察をしたら、また違う形になるのかな?」

- 「色のちがう土を集めて、どの植物が育ちやすいか比べたい」

- 「ペットボトルで雪ができる方法もあるか調べてみたい」

これが入っていると、先生にも「よく考えているな」と伝わるポイントになります。

「親も安心」事前チェックポイント

ライフプラン&マネープラン【- THINK BETTER MONEYS】

自由研究は、子どもにとって“学びと発見”のチャンスである一方で、親にとっては安全面やサポートの手間が心配になる場面も多いものです。特に「人とかぶらない」ユニークなテーマを選ぶと、身近な素材や実験道具などを扱うこともあるため、事前準備やルールづくりが肝心です。

ここでは、**親子でスムーズに自由研究を進めるための“事前チェックポイント”**をご紹介します。

勉強が苦手な生徒の最後の砦

家庭教師のラスト

必要道具や安全性は?大人と一緒にルールを決めよう

自由研究に取り組む前に、必ず**「何が必要で、どうやって進めるか」**を親子で話し合っておきましょう。

チェック1|必要な道具をリストアップ

・ペットボトル、霧吹き、温度計などの

実験道具

・ノート、色鉛筆、カメラ(スマホ)など

の記録用アイテム

・図鑑や地図、ネットでの調べ学習に必要

な参考資料

【ポイント】

「家にあるものでできるか?」「100均で買えるか?」を事前に把握しておくと、準備の手間とコストを削減できます。

チェック2|安全にできる内容かを確認

3年生はまだ道具の扱いや火・水のリスクに注意が必要な年齢です。

以下のような危険がないか、親の目線で事前にチェックしましょう。

- ハサミ・カッターの使用は必要?

- 外での観察時、交通ルールは守れる?

- 実験に使うお湯や熱は、どの程度の温度?

夏休み終盤にまとめるスケジュール例づくり

3年生はまだ「自由研究のペース配分」が難しい時期。

前半で観察や実験、後半にまとめ作業という流れを意識したスケジュールを組んでおくと、ギリギリの焦りを防げます。

例:4ステップで進める夏休みスケジュール(全体30日想定)

| 期間 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1週目 | テーマ決め+材料集め | 好きなことからアイデアを出す |

| 2〜3週目 | 実験・観察・調査 | 記録はこまめにメモ&写真で残す |

| 4週目前半 | 結果をまとめる | 表・絵・写真を活用すると◎ |

| 4週目後半 | 清書・仕上げ | 親のチェック&表紙づくり |

親のサポートが“自立の第一歩”になる

office(オフィス)付きノートパソコンなら

格安中古の 【PCSTORE】

自由研究は、3年生にとっては「初めて自分でやりきる」経験になることも多く、親の声かけや準備がその成功を左右します。

・安全・必要なものの確認は事前にしっかり

・無理のないスケジュールを親子で共有

・あくまで“主役は子ども”で、自分で

やれた!という実感を大切に

こうしたサポートを通じて、自由研究が**“親にやらされる宿題”から、“自分がやって楽しかった!”に変わる瞬間**が生まれます。

まとめ

オンライン学習管理塾 ウィズスタディ

“人とかぶらない”自由研究3年生の進め方

自由研究で「人とかぶらないテーマを選びたい」という3年生とその保護者向けに、選び方・進め方・まとめ方までを網羅してご紹介しました。最後に、全体の要点を振り返っておきましょう。

▶ なぜ“かぶらない自由研究”が求められるのか?

- 他の子と比較されるのが嫌・目立ちたいという心理が背景にある

- 3年生は理科・社会の学びが深まる時期で、独自のテーマ選びがしやすい

▶ ユニークで実用的なテーマ選びのコツ

- 身近な“ふしぎ”や日常の変化に目を向ける(例:影・街・通学路)

- 「比較・記録・グラフ化」でオリジナリティを出す

- 社会×理科など、2つの教科をまたぐテーマは人とかぶりにくい

▶ 実際のおすすめテーマ例と発展アイデア

- 影アート観察:時間ごとの変化を記録・写真付きで

- 地域の石・土調査:雨と乾燥での色の変化に着目

- ペットボトル雲実験:条件比較で“違い”を掘り下げる

▶ 研究成果を“魅せる”まとめ方テクニック

- 写真・絵・表を多用し、見やすく視覚的に伝える

- 「気づいたこと」を自分の言葉で記すと評価が上がる

- 「もしも○○だったら?」と発展的な問いを入れるとレベルアップ

▶ 親も安心!事前準備とスケジュール管理

- 必要な道具・安全面は親子で事前に話し合ってルール化

- 夏休み後半に“焦らない”ために、週ごとの進行スケジュールを作る

- 毎週1回は進捗を親子で確認するとスムーズ

自由研究は、子どもにとって**「考える力」「表現する力」「やり抜く力」**を育てる絶好のチャンスです。

ユニークなテーマ選びと、しっかりしたまとめ方で、見た人の印象に残る作品を目指しましょう!

不登校、引きこもりの

小中学生専用寮まき寮

コメント