※このサイトのリンクには広告が含まれています

「手足が氷のように冷たい」「布団に入ってもなかなか眠れない」――そんな冷え性の悩みを抱えている人は少なくありません。特に女性はホルモンバランスや筋肉量の影響もあり、季節を問わず冷えに悩まされるケースが多くあります。冷え性は単なる不快感にとどまらず、肩こり・頭痛・生理痛・不眠・むくみ・慢性的な疲労感といったさまざまな不調につながるため、放置はおすすめできません。

多くの人が「冷え性 対策 レシピ」と検索する理由は、ただ温かい料理を食べたいからではありません。「体の中から根本的に温まりたい」「毎日の食事で自然に冷えを改善したい」と思っているからです。

この記事では、冷えに悩む人が本当に求めている「食でできる冷え性対策」をわかりやすく解説し、即効性のある温めレシピと1週間で変化を感じられる習慣をご紹介します。

「食」で冷え性は改善できるのか?

冷え性の人が抱える具体的な悩み(手足の冷え・生理痛・睡眠の質低下・むくみ・日常のだるさ)

冷え性の悩みは「寒い・冷たい」だけではありません。実際に検索ユーザーが感じているのは、以下のような複合的な不調です。

・手足の末端冷え:冬だけでなく夏の冷房

下でも冷たく感じ、仕事や日常生活に集中

できない。

・生理痛・PMSの悪化:骨盤内の血流が

滞ることで痛みや不快感が増す。

・睡眠の質低下:寝つきが悪い、夜中に

目が覚める、朝までぐっすり眠れない。

・むくみ:血流とリンパの流れが悪くなり、

足や顔がパンパンに。

・日常のだるさ・疲労感:代謝が落ち、

全身のエネルギー供給がスムーズにいかな

いことで、慢性的に疲れている感覚が抜け

ない。

これらはすべて「体の内側から温める力(代謝・血流)が不足している」ことが根本原因です。つまり、食事内容を変えることで改善が可能なのです。

食事が冷えに効くメカニズム(血流・代謝・ホルモン・腸内環境の関係)

冷え性は「食べ物」で改善できると言われますが、それは科学的にもしっかり裏付けがあります。ポイントは以下の4つです。

1.血流改善:

オメガ3脂肪酸(青魚・えごま油など)やビタミンE(ナッツ類・かぼちゃ)は血管をしなやかにし、血流を促進します。血が巡ることで末端まで温かさが届きやすくなります。

2.代謝アップ:

良質なたんぱく質(鶏肉・魚・豆類)やビタミンB群は体内で熱を生み出すエネルギー代謝に不可欠。筋肉量維持にも直結し、体温を上げやすくなります。

3.ホルモンバランス調整:

大豆イソフラボン(豆腐・納豆)や鉄分(赤身肉・ひじき)は女性ホルモンの働きをサポートし、月経トラブルによる冷えを和らげます。

4.腸内環境の改善:

発酵食品(味噌・キムチ・ヨーグルト)や食物繊維(根菜類・雑穀)は腸を温めながら整え、栄養吸収力を高めます。腸が冷えると全身が冷えるため、腸活は冷え対策のカギです。

この記事で得られるポイント(即効で温まるレシピ+続けやすい習慣で「1週間で変化を感じる」)

この記事でご紹介するのは、次の3つを軸にした冷え性対策です。

・即効性のあるレシピ:食べてすぐ体がぽか

ぽかする、生姜・根菜・香辛料を活かした

温め料理。

・続けやすい習慣化:難しい調理ではなく、

日常の食事に取り入れやすいアレンジ

レシピや時短メニュー。

・1週間で効果を実感できる工夫:毎日の

朝昼晩+間食をちょっと変えるだけで、手

足の冷えや睡眠の質に変化を感じられる

献立プラン。

この記事を読み終わったとき、あなたは「冷え性は体質だから仕方ない」という思い込みを手放し、“食べることで冷えを改善できる”という具体的な実践方法を手にしているはずです。

冷え性に効く栄養素と食材の選び方(基礎知識)

冷え性を改善するために「温かいスープや鍋を食べる」という発想は正しいのですが、それだけでは根本的な解決にはつながりません。重要なのは 体の内側から熱をつくり、血流を促し、体温を維持できる栄養素や食材を日常の食事に組み込むこと です。ここでは、冷え性対策のために押さえておきたい基礎知識を解説します。

熱産生を上げる栄養

冷え性の大きな原因のひとつは「熱をつくる力」が弱いことです。熱を生み出すには、筋肉量の維持と栄養のサポートが欠かせません。

・良質なタンパク質

鶏むね肉、魚、卵、大豆製品(豆腐・

納豆)は筋肉の材料となり、基礎代謝を

高めて熱産生を助けます。ダイエット中

でも極端に減らすのはNGです。

・鉄分

血液の主成分であるヘモグロビンの

材料。鉄が不足すると酸素が全身に運ば

れず、冷えや疲労を感じやすくなりま

す。赤身肉、レバー、ひじき、ほうれん

草がおすすめ。

・ビタミンB群

特にB1・B2・B6は糖質や脂質をエネル

ギーに変えるサポート役。玄米、豚肉、

にんにく、バナナなど日常的に摂りやす

い食材に含まれます。

鉄分補給サプリメント ヒトココチ

血流を改善する栄養

冷え性は「血の巡り」が悪くなることでさらに悪化します。血流を改善する栄養素を取り入れることがカギです。

・オメガ3脂肪酸

青魚(サバ・イワシ・サンマ)、えごま

油、チアシードなどに豊富。血液をサラサ

ラにして循環をスムーズにします。

・ビタミンE

かぼちゃ、アーモンド、アボカドに含ま

れ、血管を拡張して冷えをやわらげる働き

があります。

・ポリフェノール

赤ワイン、カカオ、緑茶などに多く含ま

れ、抗酸化作用で血流を改善。特にカカオ

70%以上のチョコレートは、仕事中の冷え

対策の間食にもおすすめです。

これらを意識して取り入れると、手足の末端まで血が届きやすくなり、冷えがやわらぎます。

体を温める食品群

冷え性改善には「体を温める食材」と「避けるべき食習慣」を同時に知っておく必要があります。

・体を温める食品群

- 根菜類(ごぼう、にんじん、れんん):

地中で育つ野菜は体を温める性質がある。

- 生姜:ジンゲロールとショウガオールが

血行促進&発汗を促す。

- 香辛料(唐辛子、シナモン、黒胡椒):

末梢血管を広げ、食後すぐ体を温める

効果。

- 発酵食品(味噌、納豆、キムチ、ヨーグ

ルト):腸内環境を整え、冷えの根本原因

である代謝低下を改善。

・避けるべき食品・習慣

- 冷たい飲料を習慣的に摂ること(氷入り

ドリンク、アイスコーヒー)。

- 生野菜サラダを大量に食べること(特に

夜)。体を内側から冷やしやすい。

- 精製糖質のとりすぎ(菓子パン・甘い

ジュース)。血糖値変動で自律神経が

乱れ、冷えを助長。

調理法の重要性

(揚げる・炒める vs 生・冷やす)—“同じ食材でも温め効果が変わる”解説

実は、同じ食材でも調理法によって冷えへの効果が大きく変わります。

・温め効果が高い調理法

- 煮る・蒸す:食材の水分を活かしなが

らじんわり体を温める。特に根菜の煮物

や蒸し野菜はおすすめ。

- 揚げる・炒める:油を使うことで

熱エネルギーが体に長くとどまり、

温かさが持続する。

・冷えやすい調理法

- 生で食べる:サラダや冷製スープは体を

内側から冷やす。特に夜間は避けたい。

- 冷やす:ゼリーやアイスなど冷たい

デザートは一時的に爽快感はあるが、

冷え性体質には逆効果。

即効で温まる!時短レシピ10選(朝・昼・夜・間食)

冷え性対策は「長期的な食生活改善」が基本ですが、忙しい日々の中で「今すぐ体を温めたい!」と思う瞬間も多いはず。

そこで今回は、朝・昼・夜・間食ごとに取り入れやすい即効性のある時短レシピ10選を紹介します。

どれも10〜20分以内に完成し、手軽さと効果を両立したものばかり。さらに「作り置きできるかどうか」も明示しているので、忙しい人にもぴったりです。

朝に効くレシピ(代謝アップ+内臓を温める)

生姜と根菜のホットポリッジ

- 所要時間:15分

- 冷え取り効果:生姜+根菜で血流促進、胃腸から温める

- 作り置き可否:△(当日がおすすめ)

オートミールに生姜すりおろし、大根やにんじんを加えて煮込むだけ。消化に優しく、朝の冷えた体をスムーズに温めます。

温玉のせ雑穀トースト

- 所要時間:10分

- 冷え取り効果:たんぱく質(卵)と食物繊維(雑穀パン)で代謝アップ

- 作り置き可否:×

雑穀パンを焼き、温泉卵をのせ、黒ごまやオリーブオイルをかけるだけ。朝から満足感と温かさを得られます。

昼に効くレシピ(血流改善+エネルギーチャージ)

サバの味噌煮+根菜サラダの温かい組合せ

- 所要時間:20分

- 冷え取り効果:青魚のオメガ3+味噌の発酵パワーで血流改善

- 作り置き可否:○(2日ほど冷蔵保存可)

コンビニでも買えるサバ缶を温め、レンジ蒸ししたれんこん・にんじんと和える。時短かつ栄養満点。

レンジで作る黒ごま豆乳スープ

- 所要時間:10分

- 冷え取り効果:豆乳のイソフラボン+ごまで血行促進

- 作り置き可否:△(1日以内に消費)

耐熱容器に豆乳・すりごま・少量の味噌を入れてレンチン。香ばしさと温かさが同時に得られるスープです。

豆乳発酵食品 【Breath(ブレス)】

夜に効くレシピ(深部体温を高め、安眠効果も)

鶏ときのこの豆乳鍋

- 所要時間:20分

- 冷え取り効果:鶏むねの良質タンパク+きのこの食物繊維で代謝アップ

- 作り置き可否:△(スープのみ保存可)

豆乳+出汁で優しい味に。冷え切った体を芯から温め、睡眠の質向上にもつながります。

かぼちゃとひき肉の温スープ

- 所要時間:15分

- 冷え取り効果:かぼちゃのビタミンEで血行改善、鉄分補給も

- 作り置き可否:○(2日冷蔵可)

かぼちゃをレンチンし、ひき肉と一緒に煮込むだけ。自然な甘みで子どもから大人まで食べやすい一品。

間食で温める(小腹+冷え取り習慣)

ナッツ+生姜はちみつ

- 所要時間:5分

- 冷え取り効果:良質脂質+生姜で体温アップ

- 作り置き可否:○(1週間保存可)

無塩ナッツに生姜を漬けたはちみつをかける。間食にしては満足感も高く、手足の冷えが気になるときにおすすめ。

美容健康茶 フルデルティー

温かいスパイスミルク

- 所要時間:10分

- 冷え取り効果:シナモン・カルダモン・黒胡椒で血流改善

- 作り置き可否:×

牛乳や豆乳を温め、好みのスパイスを加えるだけ。カフェインレスで、夜のリラックスタイムにも最適です。

全レシピに共通する工夫ポイント

・所要時間を10〜20分以内に設定 →

忙しい朝や仕事後にも取り入れやすい

・血流・代謝・胃腸の温めを意識した

組み合わせ

・「即効性」と「継続しやすさ」の両立を

意識

調理テクニックで“温かさ”を最大化する方法(プロの小技)

冷え性対策には「何を食べるか」だけでなく「どう調理するか」も大きなカギを握ります。

同じ食材でも切り方や加熱方法、調味料の組み合わせによって体を温める力が変わるのです。ここでは、管理栄養士や料理研究家が実践する “冷えを改善するための調理テクニック” を紹介します。

生姜・香辛料の入れ方(加熱時間で変わる効能と風味)

冷え性対策レシピで欠かせないのが「生姜」。

実は、生姜には ショウガオール(加熱で増える、血流を促進する成分)と ジンゲロール(加熱前に多い、殺菌作用や代謝を促す成分)があります。

・即効で体を温めたいとき → 加熱して

ショウガオールを引き出す

・胃腸を整えたいとき → 生で摂って

ジンゲロールを活かす

さらに、シナモンやクローブ、唐辛子などの香辛料も組み合わせると、血管拡張作用でポカポカ感が長続きします。

✅ プロの小技

- 生姜は 煮込みの終盤に加えると香りを残しつつ温め効果も高まる

- 唐辛子は 種を取り除くと辛みはマイルドで香りが活きる

年齢に負けない活力のある毎日を NMN9000

油の選び方と使い回し(保温効果を活かすオイル量とタイミング)

「油=太る」と思われがちですが、冷え性対策には 適度な油が必要 です。

脂質はエネルギー源になり、体温を維持する“燃料”の役割を果たします。

・オリーブオイル・ごま油 → 血流改善+

香ばしさで満足感

・えごま油・亜麻仁油 → オメガ3で血液を

サラサラに(加熱せず仕上げに使うのが

おすすめ)

使い方のコツは「仕上げ油」。煮物やスープに最後にひとさじ加えるだけで、熱を逃がしにくくなり、体を温める持続効果が高まります。

✅ プロの小技

- 鍋の最後にごま油をひと回し → 風味と保温力がアップ

- スープの仕上げにオリーブオイル → 満腹感も得られ冷えにくい

発酵食品・だし・旨味を使った“温かい満足感”の作り方

「冷え性対策=体を温める」だけでなく「心の満足感」も大切です。そこで役立つのが 発酵食品とだしの旨味。

・発酵食品(味噌、キムチ、納豆、ヨーグ

ルト) → 腸内環境を整え、代謝を高める

・昆布・かつお節・干し椎茸のだし → 旨味

で塩分を減らしても満足度アップ

温かい汁物に味噌やキムチを使うと、胃腸を温めながら発酵パワーで代謝も改善。

さらに、だしを効かせると「塩分控えめでも体にしみるおいしさ」が実現し、冷え対策を長く続けやすくなります。

✅ プロの小技

- 朝は味噌汁、夜は豆乳キムチスープ → 腸と体をダブルで温める

- だしパックを常備 → 時短しつつ、旨味のある料理で満足感

女性の美容と健康のための

オールインワンサプリメント 核酸ロイヤル

圧力鍋・低温調理・レンジ活用で栄養を逃さず時短

冷え性対策レシピは「毎日続けられること」が大切。そこでおすすめなのが調理器具の活用です。

・圧力鍋 → 根菜類を短時間で柔らかく煮込

み、体を芯から温める料理がすぐ完成

・低温調理器 → 鶏むね肉や魚をしっとり

仕上げ、たんぱく質を無駄なく摂取でき

る

・電子レンジ → 生姜や野菜を軽く加熱する

だけで“温め効果”アップ

特に冷えやすい冬場は「煮込み系」が増えますが、圧力鍋を使えば10分程度でホクホクの根菜スープが完成します。

✅ プロの小技

- レンジで加熱した野菜にオイルをかけるだけで簡単温サラダ

- 低温調理で作った鶏むね肉を常備 → 冷え性対策のたんぱく質補給に最適

パーソナルジム×よもぎ蒸しサロン

Anoak(アノーク)

ターゲット別レシピ&注意点(女性/冷え性の高齢者/一人暮らし/妊婦)

冷え性といっても、性別・年齢・ライフスタイルによって抱える悩みや必要な栄養素は異なります。

「自分に合った食べ方がわからない」「忙しくて続かない」「体質に合うレシピが知りたい」など、検索ユーザーが求めているのは“一般論ではなく、自分の状況にフィットした冷え性対策”。

ここではターゲット別に 具体的なレシピ例と注意点 を紹介します。

女性(生理痛・PMS対策の食材とレシピアレンジ)

女性の冷え性は ホルモンバランスの変化 と深く関わっています。特に生理前や生理中に冷えが強まる方は多く、PMS(生理前症候群)や生理痛が悪化する原因にもなります。

ポイントとなる栄養素

・鉄分(赤身肉、レバー、ひじき、ほうれ

ん草) → 貧血による冷え改善

・ビタミンB群(豚肉、納豆、卵) →

エネルギー代謝を助ける

・マグネシウム(ナッツ、海藻) → 子宮

の収縮を和らげる

レシピ例

・生姜入り豆乳スープ

材料:豆乳200ml、生姜すりおろし小さじ1、

しめじ1/2株、鶏むね肉50g、味噌小さじ1

作り方:

・鶏むね肉としめじを炒める。

・豆乳を加え、温まったら生姜と味噌を

溶かす。

・鶏レバーとほうれん草の甘辛炒め

材料:鶏レバー100g、ほうれん草1/2束、

生姜スライス、醤油・みりん各大さじ1

作り方:

・レバーを下茹でし、フライパンで生姜と

炒める。

・ほうれん草を加えて調味料で味付け。

✅ 注意点:

冷たい飲み物や甘いスイーツは血糖値の乱高下を招き、PMSを悪化させることがあるので控えめに。

高齢者

(柔らかく消化に優しい温食、塩分・薬との兼ね合い)

高齢者の冷え性は 筋肉量の減少 と 血流低下 が主な原因です。さらに、噛む力や消化力の低下、服薬による食事制限も考慮する必要があります。

ポイントとなる栄養素

・良質なたんぱく質(魚、豆腐、卵) →

筋肉量維持

・ビタミンE(ナッツ、ごま、かぼちゃ)

→ 血流促進

・温野菜・根菜類 → 消化に優しく体を

温める

レシピ例

・鮭と豆腐のあんかけ

材料:鮭1切れ、絹ごし豆腐1/4丁、だし150ml、

片栗粉小さじ2、生姜汁少々

作り方:

・鮭を焼き、豆腐と一緒に器に盛る。

・だしに片栗粉を加えてあんを作り、生姜汁を

加えてかける。

・かぼちゃと鶏ひき肉のとろみ煮

材料:かぼちゃ150g、鶏ひき肉80g、だし

200ml、醤油大さじ1、片栗粉小さじ2

作り方:

・かぼちゃを煮て、柔らかくなったら鶏ひき肉

を加える。

・片栗粉でとろみをつけて完成。

✅ 注意点:

塩分過多は高血圧や薬との兼ね合いでリスクがあるため、だし・香辛料・酢 を活用して味付けを工夫しましょう。

一人暮らし

(時短・冷凍保存・コンビニ活用テク)

一人暮らしで冷え性に悩む人の多くは「時間がない」「料理が面倒」という声が多いです。そのため、時短・簡単・作り置き が続けるコツになります。

ポイントとなる工夫

・冷凍野菜・冷凍魚を活用 → 栄養そのまま

で時短

・コンビニの冷凍食品+アレンジ → 手軽に

温活メニューへ変身

・スープジャー弁当 → 朝の仕込みで昼に

温かい食事ができる

レシピ例

・根菜たっぷりカレー(作り置き可)

材料:玉ねぎ1個、人参1本、ごぼう1本、

鶏むね肉150g、カレールー2片

作り方:

1.材料を炒め、水400mlで煮込み、

ルーを溶かす。

2.小分けにして冷凍保存。

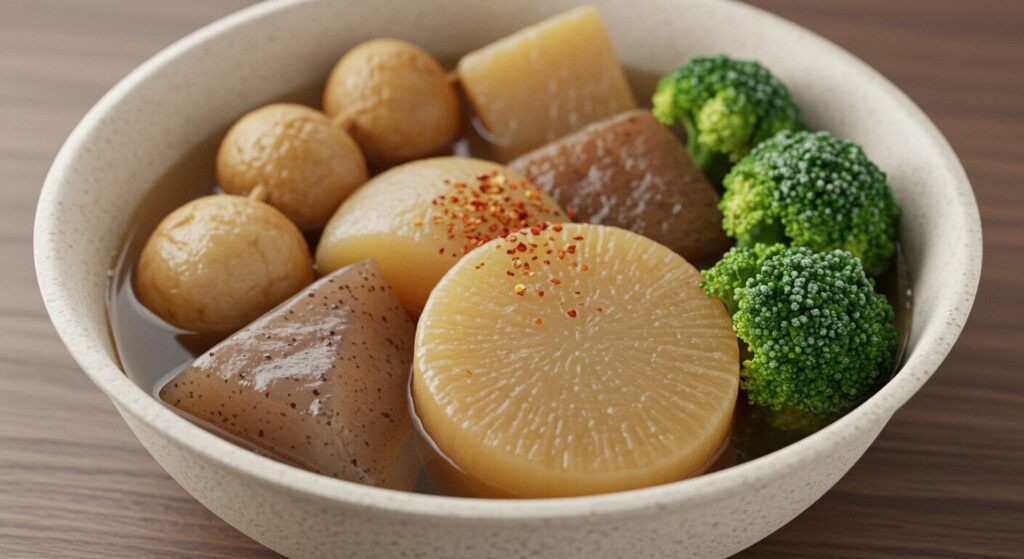

・コンビニおでん+冷凍ブロッコリー

アレンジ

材料:コンビニおでんセット1袋、

冷凍ブロッコリー適量、七味唐辛子少々

作り方:

1.おでんを温め、ブロッコリーを加える。

2.七味を振って完成。

✅ 注意点:

インスタント食品や揚げ物に偏ると栄養バランスを崩しやすいので、冷凍野菜や豆腐 をプラスするのがおすすめです。

妊婦・授乳期

(葉酸・鉄・カフェイン管理の注意点)

妊娠中や授乳中の女性は「冷え性対策」と「赤ちゃんへの栄養」を両立する必要があります。特に妊婦さんは血液量が増えるため、鉄分・葉酸が不足しやすく冷えを感じやすくなります。

ポイントとなる栄養素

・葉酸(枝豆、ほうれん草、アボカド) →

胎児の成長サポート

・鉄分(レバー、ひじき、赤身肉) →

貧血・冷え防止

・ビタミンC(柑橘、ブロッコリー) →

鉄の吸収率アップ

レシピ例

・小松菜と納豆の味噌汁

材料:小松菜1/2束、納豆1パック、だし200ml、

味噌大さじ1

作り方:1.小松菜をさっと煮る。

2.納豆を加え、味噌を溶いて完成。

・鮭とじゃがいもの豆乳グラタン

材料:鮭1切れ、じゃがいも1個、豆乳200ml、

バター大さじ1、チーズ適量

作り方:

1.鮭とじゃがいもを炒め、豆乳を加える。

2.グラタン皿に移し、チーズをのせて焼く。

✅ 注意点:

・カフェイン飲料は控えめに(代わりに

麦茶やルイボスティー がおすすめ)

・香辛料の過剰摂取は刺激になるため

避ける

・塩分は控え、だしやハーブ を活用して

風味を出す

~ここでのまとめ~

冷え性対策レシピは「誰が食べるか」で工夫の仕方が変わります。

・女性 → 鉄・ビタミンB群・マグネシウムを

意識し、生理痛・PMSを和らげるレシピ

・高齢者 → 消化に優しい柔らか食、塩分

控えめでも満足できる温食

・一人暮らし → コンビニ・冷凍食品・作り

置きを活用した時短温活メニュー

・妊婦・授乳期 → 葉酸・鉄を補い、カフェ

インや香辛料に注意した栄養レシピ

あなたのライフスタイルや体質に合わせて、冷え性改善レシピを取り入れていくことが大切です。

7日間で変わる!簡単「冷え性リセット献立プラン」

冷凍おかずセット わんまいる 健幸ディナー

冷え性は長年の生活習慣や食事の偏りから来ることが多く、「今日から体を温める食べ方」を実践するだけでも1週間で体感が変わります。ここでは、7日間のデイリープラン・まとめ調理法・効果測定の方法を具体的に紹介します。

Day1〜Day7 のデイリープラン(朝・昼・夜・間食)+買い物リスト

1週間を通して「根菜・生姜・発酵食品・良質なタンパク質」を意識的に取り入れることで、血流改善・代謝アップ・腸内環境の調整が期待できます。

Day1

- 朝:生姜入り味噌汁+納豆ごはん

- 昼:鶏むね肉と根菜の生姜炒め

- 夜:鮭ときのこの豆乳鍋

- 間食:生姜はちみつ紅茶

Day2

- 朝:温玉のせ雑穀トースト+黒豆茶

- 昼:サバ味噌煮+ごぼうサラダ

- 夜:豚と白菜のポカポカ生姜スープ

- 間食:くるみ+ドライいちじく

Day3

- 朝:生姜入りホットオートミール+シナモン

- 昼:鶏そぼろとほうれん草の丼

- 夜:かぼちゃとひき肉の温スープ

- 間食:ホット豆乳カカオ

Day4

- 朝:根菜のけんちん汁+雑穀ごはん

- 昼:鮭とブロッコリーの味噌マヨ和え

- 夜:鶏肉と大根の煮物

- 間食:生姜黒糖くず湯

Day5

- 朝:温泉卵入りうどん+七味唐辛子

- 昼:鯖缶と大根の生姜煮

- 夜:豚汁+雑穀ごはん

- 間食:甘酒+アーモンド

Day6

- 朝:ホットバナナ豆乳スムージー

- 昼:鶏レバーとほうれん草の炒め物

- 夜:鮭とじゃがいもの豆乳グラタン

- 間食:シナモン入りホットミルク

Day7

- 朝:生姜入りおかゆ+梅干し

- 昼:鶏ひき肉と根菜のそぼろあんかけ丼

- 夜:湯豆腐+きのこの味噌汁

- 間食:黒豆茶+ナッツ

買い物リスト例

・たんぱく源:鶏むね肉、鶏ひき肉、

鮭、サバ、豚肉、豆腐、納豆、卵

・野菜:ごぼう、人参、大根、かぼちゃ、

白菜、小松菜、ほうれん草、ブロッコリ

ー、きのこ類

・常備食材:生姜、味噌、豆乳、雑穀米、

黒豆茶、甘酒、ナッツ類、ドライフルー

ツ、黒糖

パーソナルトレーニングジム

【BEYOND溝の口店】

作り置き&冷凍で週末まとめ調理する手順

冷え性改善は「継続」がカギ。平日に温かい料理を無理なく食べるために、週末の作り置き&冷凍保存を活用します。

まとめ調理の流れ

1.鶏むね肉をまとめて下味冷凍(生姜

醤油・味噌ヨーグルト・塩麹など)

2.根菜(ごぼう・人参・大根)は下茹でし

て小分け冷凍

3.鮭・サバなど魚は切り身で冷凍し、味噌

漬け・塩麹漬けにして保存

4.豚汁やけんちん汁などは3日分まとめて

作り、冷蔵保存で毎朝温め直し

5.甘酒・黒豆茶など温めるだけで飲める

飲料は常備しておく

👉 これにより、平日は「温めるだけ+簡単アレンジ」で温活メニューが実現します。

効果の測定法(体感チェックリスト・履歴の付け方)

「なんとなく温まった気がする」ではなく、数値や記録で効果を実感することが継続のモチベーションにつながります。

冷え性改善チェックリスト

✔ 手足の冷たさが軽減したか?

✔ 朝の目覚めが楽になったか?

✔ 生理痛やPMSが和らいだか?

✔ むくみやだるさが減ったか?

✔ 夜の寝つきが良くなったか?

記録の付け方

・体温測定:朝と夜に測る(平熱が0.2〜

0.5℃上がれば改善サイン)

・食事記録:スマホアプリやノートに簡単に

記入

・体調メモ:疲労感・睡眠の質・気分などを

1行で残す

👉 1週間続ければ、冷え性の体感改善が数字と感覚の両面で見える化されます。

コンビニ・スーパーで買える“冷え対策”おすすめ食品リスト

冷え性に悩んでいる方の多くは、「忙しくて料理を作る時間がない」「コンビニやスーパーで手軽に買える食材でどうにかしたい」と考えています。

ここでは、すぐに実践できる“冷え対策に役立つ食品”を、目的別に整理しました。特に忙しい社会人や一人暮らしの方でも続けやすい工夫を取り入れています。

忙しい人向け即効アイテム(温めるだけのスープ系、サバ缶、冷凍根菜)

時間がなくても、体を温められる「即効性のある食材」を常備しておくのがポイントです。

・温めるだけのスープ系

コンビニやスーパーの冷蔵・冷凍コーナーにある「根菜入りスープ」や「生姜入り味噌汁」は、電子レンジで数分温めるだけで栄養と温かさを同時に摂取できます。

特に、生姜・ねぎ・にんにく入りのものは血流改善に効果的です。

・サバ缶

サバはDHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸が豊富で、血液をサラサラにする効果があります。

水煮缶なら湯煎やレンジで簡単に温められ、味噌汁や煮物に加えるだけで冷え性対策にぴったりです。

・冷凍根菜

ごぼう、にんじん、れんこんなどの根菜は、体を内側から温める「陽性食品」。

冷凍パックならカット済みで便利。炒め物や煮物にすぐ使えるため、忙しい人でも調理のハードルが下がります。

コスパ重視の常備食材(乾物・缶詰・発酵調味料)

日持ちして安価に手に入る「常備食材」は、冷え性対策を続けるうえで強い味方です。毎日の食事に取り入れることで、長期的に体質改善を目指せます。

・乾物(切り干し大根、ひじき、干し

椎茸)

乾物は保存性が高く、戻すだけで食物繊維やミネラルを摂取できます。

特に切り干し大根や干し椎茸は、煮物やスープに加えるだけで旨みが増し、体を温める栄養も豊富です。

・缶詰(鶏肉、豆類)

サバ缶以外にも「鶏肉の水煮缶」や「ミックスビーンズ缶」は便利。

たんぱく質や鉄分が手軽に摂れるため、血行促進や代謝アップにつながります。

・発酵調味料(味噌、塩麹、甘酒)

発酵食品は腸内環境を整え、栄養吸収を助けます。特に甘酒は「飲む点滴」と呼ばれ、疲労回復や代謝促進に効果的。

冷え性対策の補助ドリンクとしておすすめです。

避けるべき加工食品の見分け方(添加物・糖分・過剰塩分)

冷え性を悪化させる食品を知らずに摂ってしまうと、せっかくの努力が水の泡になります。特にコンビニやスーパーで買う際は、以下の点に注意しましょう。

添加物が多すぎる食品

保存料や人工甘味料が多い加工食品は、消化に負担がかかり血流が悪化することも。

できるだけ原材料がシンプルな食品を選びましょう。

糖分の多い菓子パン・スイーツ

一時的に血糖値が上がって体が温まったように感じますが、その後急激に下がることで逆に「冷え」を引き起こします。

甘みを摂りたいときは、はちみつや甘酒を代用するのがおすすめです。

過剰な塩分を含む食品

インスタントラーメンやスナック菓子は塩分が多く、血管収縮を招きやすい食品です。

冷え性改善を目指すなら頻度を減らすことが大切です。

生活習慣×食事で持続する冷え改善(食以外のポイント)

「冷え性 対策 レシピ」を探している人の多くは、食事だけでなく、日常の習慣と食事をどう組み合わせれば効果的かを知りたいと感じています。

実際、食事で体を温めても、生活習慣が乱れていると冷え性の改善は一時的になりがちです。ここでは、入浴・運動・睡眠・セルフケア・病気との関連といった「食以外の視点」から、持続的に冷えを改善する方法を解説します。

入浴・運動・睡眠との連動(食事と合わせたタイミング)

冷え性改善には「いつ食べるか」「どのタイミングで生活習慣を整えるか」が重要です。食事と生活習慣をリンクさせることで、体が温まりやすいリズムを作れます。

- 入浴と食事

食後すぐの入浴は消化不良の原因になるため、入浴は食後1〜2時間後がおすすめ。特に夕食後に入浴し、体を温めてから眠ると血流が促進され、冷えが改善しやすくなります。 - 運動と食事

運動前に温かい飲み物(生姜湯や味噌汁など)を摂ると代謝が上がり、体が動きやすくなります。食後はウォーキング程度の軽い運動を取り入れると血流が改善され、消化も助けられます。 - 睡眠と食事

就寝直前の食事は内臓を休ませられず、冷えの原因に。寝る2〜3時間前に消化の良い温かいスープや雑炊を食べると、睡眠中の体温低下を防げます。

簡単セルフケア(足湯、靴下2枚重ね、寝る前のストレッチ)

冷え性は「ちょっとしたセルフケア」でぐっと改善が進みます。特に食事で温めた体を持続させるために取り入れたい方法を紹介します。

- 足湯

洗面器に42℃程度のお湯を入れ、10〜15分ほど足首まで温めるだけで血行が促進されます。夜寝る前に行うと安眠効果もあり、冷え性対策に最適です。 - 靴下2枚重ね

綿素材の薄手の靴下+ウール素材の厚手靴下を重ね履きすることで、保温性と吸湿性を両立できます。冷えが強い方は室内でもこの習慣を取り入れると効果的です。 - 寝る前のストレッチ

太ももやふくらはぎを伸ばす軽いストレッチは、血流を促進し、冷えを防ぐだけでなく睡眠の質を高めます。布団の中で足首を回すだけでも効果があります。

冷えが疑われる病気と受診目安(甲状腺・貧血・血行障害など)

冷え性の多くは生活習慣や体質によるものですが、病気が隠れているケースもあります。「ただの冷え性」と思い込んで放置すると、症状が悪化することもあるため注意が必要です。

- 甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンが不足すると基礎代謝が下がり、手足が冷えやすくなります。倦怠感やむくみを伴う場合は要注意です。 - 貧血

鉄分不足により血液が十分に酸素を運べなくなると、末端の血流が悪くなり冷えを感じやすくなります。動悸・息切れを伴う場合は医療機関に相談しましょう。 - 血行障害(閉塞性動脈硬化症など)

血管の詰まりや硬化が原因で血流が滞ると、冷えやしびれが現れます。歩行時に足が痛む場合は早めの受診が必要です。

受診の目安としては、

・「生活改善や食事を工夫しても冷えが続く」

・「片側だけ極端に冷える」

・「冷え以外に体調不良(疲労・息切れ・体重変化)がある」

といった場合です。

不安を感じるときは、早めに内科や婦人科で相談しましょう。

冷え性は「食事」と「生活習慣」をセットで整えることで、本質的に改善が進みます。レシピで体を温めながら、日常の習慣を組み合わせていくことが、持続する冷え対策のカギです。

まとめ

~冷え性対策レシピで心も体もポカポカに~

冷え性は「食事」だけでなく、「生活習慣」「セルフケア」「病気の有無」など複合的な要因で起こります。本記事では、レシピ+生活改善+セルフケアをセットで実践することで、持続的に冷えを和らげる方法を紹介しました。最後に重要なポイントを整理します。

- 冷え性改善には「即効で温まる時短レシピ」を日常に取り入れるのが効果的 ┗ 生姜・根菜・発酵食品・スパイスを活用し、体を内側から温める

- 調理の工夫が冷え対策に直結する 生姜や香辛料は加熱時間で効能が変化/オイルは保温効果を持続させる/旨味・発酵食品で満足感を高める

- ターゲット別にレシピを調整することが大切 。 女性は生理痛・PMS対策に鉄分・生姜を/高齢者は消化に優しい温食を/一人暮らしは冷凍・時短を活用/妊婦・授乳期は鉄・葉酸・カフェイン制限に注意

- 7日間献立プランを取り入れると「冷えにくい体質」へリセットできる ┗ 作り置き・冷凍保存を活用して継続をサポート

- コンビニ・スーパーでの食材選びも重要 。

サバ缶や冷凍根菜など温めるだけで使えるアイテム/乾物・発酵調味料を常備/過剰な糖分・添加物・塩分の多い加工食品は避ける - 食事と生活習慣を連動させると効果が持続 。

入浴は食後1〜2時間後/就寝前は温かく消化の良い食事/運動前に温かい飲み物を取り入れると代謝アップ - セルフケアで体を温める習慣を持つ

足湯・靴下の重ね履き・寝る前のストレッチで体をじんわり温める - 冷えの裏に病気が隠れている可能性もある

甲状腺機能低下症・貧血・血行障害などが原因の場合は、生活改善だけでは改善しにくい - 受診の目安は「冷えが長引く/片側だけ冷える/疲労・息切れ・体重変化を伴う」とき

冷え性対策は「食事で温める」「調理で工夫する」「生活習慣を整える」「必要なら医療に相談する」の4本柱が大切です。

今日から無理なくできるレシピを取り入れながら、生活全体で「冷えにくい体」を作っていきましょう。

初心者女性向けパーソナルジム

ARISANFIT(アリサンフィット)

コメント